Interviewインタビュー

2025/02/25公開

多彩な臓器を扱う消化器内科

臨床と基礎研究を

両立できる環境があるのも魅力

平成30年度卒 神保 遼

タグ:# 大学院,# 後期研修

論文を読み漁りながら決めた研究テーマ

自分の頭で解法を探っていくプロセスにやりがい

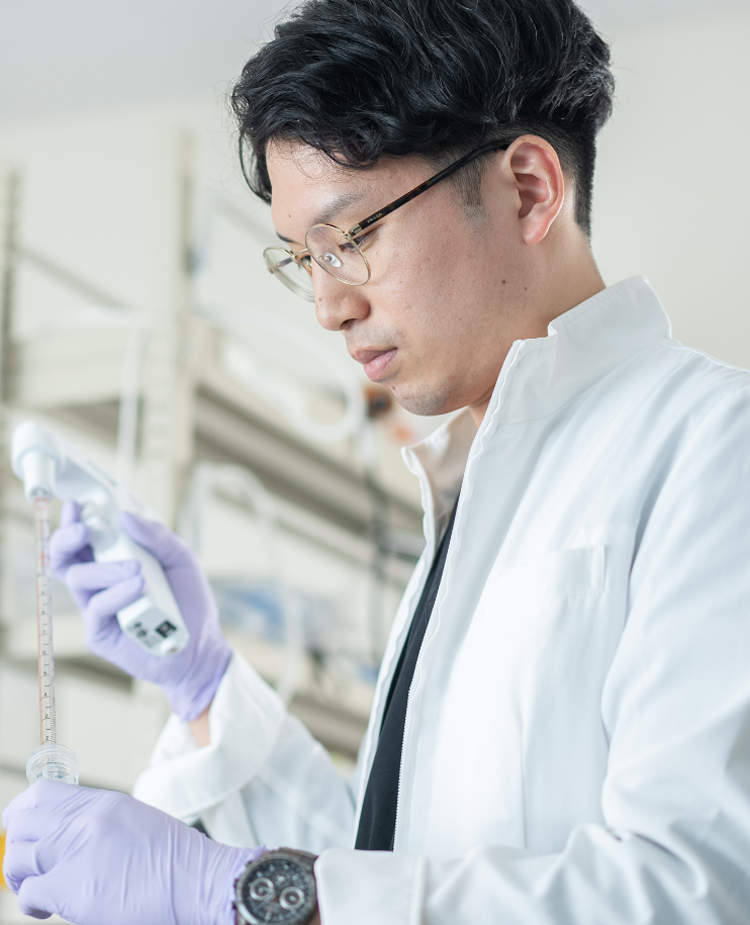

私の研究生活は、「何かやってみたいことある?」という指導医の一言で始まりました。基礎研究でどんなことができるのかも知らない状態で大学院に入ったため、すぐには答えられませんでしたが、それまで臨床医として4年間勤務する中で抱いていた、「こんな治療ができたらいいのに」といった期待と、現在医局で進めている細胞外小胞(エクソソーム)の研究の2つの視点を掛け合わせて、さまざまな論文を読み漁りながら研究のテーマを決めました。

そういった経緯で、現在は慢性膵炎モデルマウスの作成とそれに対して細胞外小胞を投与したら改善するのかといったテーマで実験をしながら、企業との共同研究で肝硬変に対する細胞外小胞治療の研究も行っています。

実験の手法などを全く知らない状態から進めていくのはなかなか大変でしたが、誰かに与えられるだけでなく、自分の頭で疑問点や課題をみつけて解決法を探っていくプロセスを繰り返すことは非常にやりがいのあることですので、研究テーマを決めさせてくれた指導医にはとても感謝しています。

臨床の仕事とも共通するマインドと

基礎研究ならではの満足感

具体的な実験内容としては、培養細胞を扱った実験や、マウスを使った動物実験に大きく分けられますが、どんな手技にも正確に行うためのポイントやコツがたくさんあり、それらは何度も手を動かして実践しないと気がつかなかったり、身につかなかったりするものばかりです。そういった意味では、内視鏡や穿刺治療、血管内治療など手を動かす機会が多い消化器内科の臨床の仕事と共通するマインドが必要だと実感しています。

基礎研究でも臨床と同じように、同じ手技をより精度高くできるようになった時などに喜びを感じることができますし、基礎研究ではこれまで分からなかったことを解明することが目的だったりしますので、期待していた結果が得られた時の満足感は非常に大きなものです。

臨床と基礎研究の両立、その環境が整っていることが当科の魅力

収入面や私生活に関しては、週2〜3回の内視鏡出張と月4回前後の日直・当直を合わせて、臨床の仕事をしていた頃と同等くらいの収入を維持できています。実験は日程を自由に調整できる部分もありますので、家事や育児との両立も比較的しやすいと思います。

多彩な臓器を扱う消化器内科の魅力もさることながら、臨床と基礎研究をどちらもやっている指導医がいて、基礎研究ができる環境が整っていることが当科の魅力だと思います。モチベーションさえあれば、必ず自分にあったフィールドが見つかるのが消化器内科だと思いますので、みなさんの入局を楽しみにしております。