Career supportライフスタイルに応じたキャリア支援

女性医師の活躍の場を広げるために

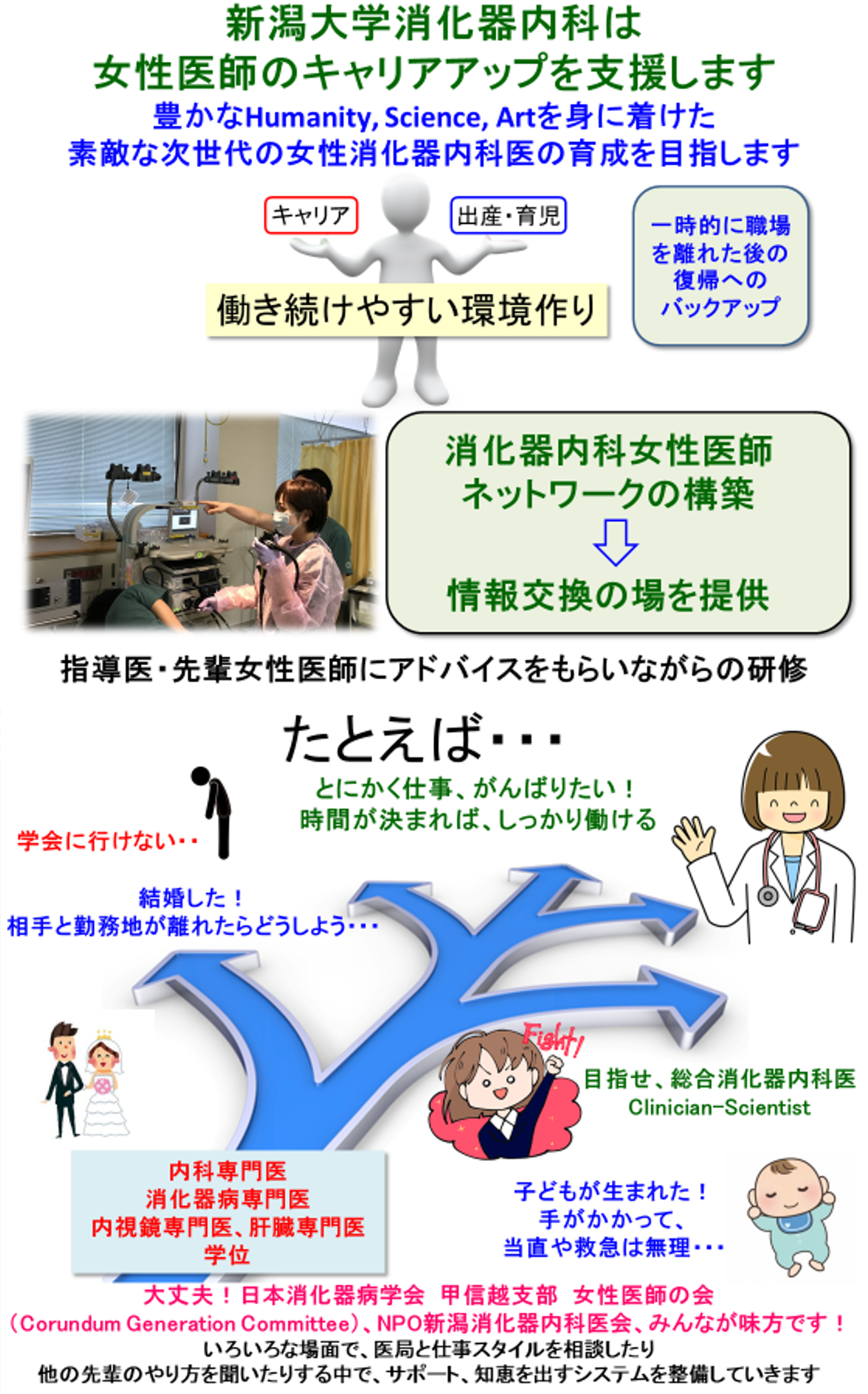

当科では女性消化器内科医の継続的なキャリアアップを支援するために、それぞれの人生設計に合わせたワーク・ライフバランスを提供できるよう努力しています。その取り組みの一つとしてH29年の日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会 甲信越支部例会では女性医師のより良い勤務環境を目指し合同シンポジウム「消化器専門女性医師の活躍」を主催しました。この「女性医師の声」ではシンポジウムの様子や実際に県内で診療・研究活動を行っている先生方の様子を紹介しています。消化器内科診療の大きな担い手として次世代の女性医師が充実したキャリアを送れるよう、常に臨床現場とのコミュニケーションを図り、改革していきたいと考えてます。当科における女性医師の様子や取り組みについての質問・ご意見などがございましたらいつでもご連絡ください。問い合わせ先はこちらです。

新潟大学大学院医歯学総合研究科

消化器内科学分野 教授

寺井 崇二

2021年5月 消化器病学会全支部で女性医師の会のページが作成されました.(外部リンク)

スライドのダウンロードはこちら( 0.4MB)

日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会 甲信越支部例会

合同シンポジウム「消化器専門女性医師の活躍」

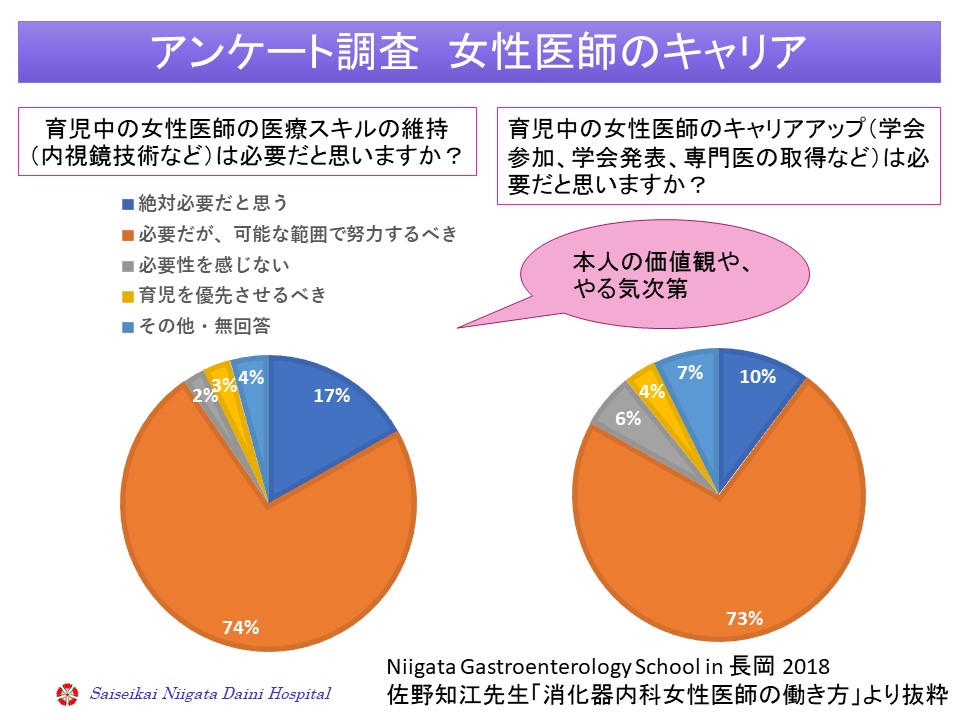

平成29年11月3-4日、朱鷺メッセ(新潟市)にて、開催された第61回日本消化器病学会・第83回日本消化器内視鏡学会甲信越合同支部例会において合同シンポジウム「消化器専門女性医師の活躍」が開催されました。県内医師へのアンケート結果を報告した「新潟県内の消化器内科女性医師の活躍~誰もが働きやすい勤務体制を目指して~」を発表された佐野知江先生よりシンポジウムの様子を報告頂いています。

佐野 知江 先生 (H16卒)

この度、第61回日本消化器病学会・第83回日本消化器内視鏡学会 甲信越支部会・合同シンポジウム「消化器専門女性医師の活躍」にて、新潟県内の消化器内科女性医師の活躍~誰もが働きやすい勤務体制を目指して~といった表題で、新潟県内の勤務医の先生方より頂いたアンケート調査の結果を発表させていただきました。

アンケートは男性・女性医師あわせて234人に配布し、回答は166人(回収率70.9%)よりいただきました。女性医師のシンポジウムにもかかわらず男性医師からの回答も多く、勤務体制へ関心の高さが窺えました。現状では62%は完全主治医制で、15%が複数主治医制、11%が大学病院などのチーム制でした。完全主治医制に対しては、51%の医師が良いとは思っておらず、その理由としては、「休みがない」、「呼び出しが多い」という意見が多く、疲弊感をひしひしと感じました。一方で、36%の医師は完全主治医制を良いと思っており、「経過が分かりやすい」、「患者との信頼関係が築ける」といった理由が多かったです。複数主治医制については、74%の医師が良いと思っており、「複数の医師で患者を把握できる」、「負担が減る」といった意見が目立ちました。その反面、複数主治医制にするにあたっては「医師数が足りない」、「責任の所在がはっきりしない」、「医師患者関係が築きにくい」といった意見もありました。医師の過労、人員不足、医療行為に対する責任、医師‐患者関係の構築など、複雑な要素が絡み合っており一筋縄では解決できないようです。今回は、完全主治医制・複数主治医制といった勤務体制に分け問題提起し、県内の先生方の意向や課題を明確化できたことで、誰もが働きやすい勤務体制に向け一歩を踏み出せたと考えております。複数主治医制の導入により育児中の女性医師が復帰しやすく活躍できる場が広がることを切望しております。

最後に、アンケートの立案・作成・配布に御尽力いただいた新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 寺井教授、長岡中央綜合病院 小林由夏先生、そして多忙な中、アンケート調査に御協力いただいた諸先生方に心より感謝申し上げます。

シンポジウムでのスライドをこちらよりご覧頂けます。(ダウンロード 4.13MB)

女性医師の声

当科を始め県内外の病院で多くの女性医師が消化器内科医として勤務しています。ここでは実際に消化器内科医として臨床や研究を行っている様々な立場の女性医師の声を集めました。

長岡中央綜合病院 消化器内科・腫瘍内科

小林 由夏 先生(H4年卒)

日本消化器病学会甲信越支部キャリア支援の会 委員長

「女性医師」、とひとくくりに言っても実は人それぞれです。 救急もやって、当直もやってばりばりの一線で活躍中の人もいますし、子どもを産んで育てて、外来とバイトで過ごしている人もいます。途中で立場が変わることだってあります。隣の芝生が青く見えたり、ひがんでしまうこともあるのですが、どれもが正解で、どれもが自分なりの道です。

私が消化器内科を選んだのは、知っている先生がいたから、というあまり学問的ではない動機でした。若いときは他人の仕事をもらってでもやりなさい、と言われていたので、とにかく3年目までは仕事、仕事に明け暮れました。4年目に縁あって結婚、5年目に出産、この頃、思うように働けないことに焦りました。つわりで長く体調も悪かったり、子どもも階段から落ちて骨折したり、ノロウイルスで入院したり。異動で新しい病院に来たときには、「休まれると困るから、二人目はしばらく作らないでね。」と言われました。ようやく普通勤務に慣れて、子どもが小学生になったかと思ったら、今度は仕事の帰りが遅い私は、寝る時間が早い子どもに会えなくなりました。仕方ないので8年目からはパート勤務になり、PTAや子ども会の役員もやりました。

それでも私は、恵まれていると思います。今の上司は「当直なし」で勤務することを理解してくれ、学会への出席も普通に許してもらえました。学会の情報は次の仕事への意欲を高めてくれました。家人も支えてくれました。そして、消化器内科だからこそ、の技術と精神があって、臨床に戻ってくることができました。不器用だ、と不安だった内視鏡も腹部エコーも、身についた後ではしばらく間が空いてもルーチン検査として体が動くようになりました。人づきあいがいい方でなかったのですが、食べる、という生活に直結した疾患を扱うからこそ、相手を知って治療を考えるようになりました。「先生の顔を見ると、安心する。」と言われた時には、戻ってきてよかったな、と感じました。

今は、市中病院でほぼ通常勤務をしながら年間大体8-10件の学会、研究会発表をしています。この20年でC型肝炎の治療は50%から95%治るようになり、消化器がんの抗がん剤治療も大きく変わりました。炎症性腸疾患分野でも新しい薬剤が次々と登場し、内視鏡で行える手技も格段と増えました。まだこれからもゲノム医療、肝硬変からの復活など、新しい世界が待っています。こんなに興奮できて劇的な進歩を目の当たりにできる分野はそうはないでしょう。毎日ように開催されるweb講演を聞くとわくわくすることばかりです。

消化器内科の基本技術と考え方を身につけることは、広くて大きな入口です。「女性医師」にとらわれず、仕事に夢中になることもできるし、いったん家庭に立ち止まってゆっくり歩くこともできます。ゆっくりすることは、けして怠けていることではありません。女性ならではのきめ細やかな治療が効果を上げる分野があるかもしれないし、ある一つの分野を極めることで穴を埋めることができるかもしれないのです。

日々の仕事と真摯に向き合っていくことで、時には一息つきながら、時にはがむしゃらに、消化器内科でやってきたことはきちんと形として残ります。新しい消化器内科の扉を一緒に開いて行ければ嬉しいです。

丹羽医院(新潟市中央区)

丹羽 恵子 先生(H11年卒)

私は2020年丹羽医院を継ぎ、コロナ禍に戸惑いながらも開業医としてスタートしました。父は消化器内科医で、内科・消化器科として診療や胃カメラを行っていましたので、大幅に診療方針を変更することなく継承できたのは、かかりつけの患者様にとってもよかったのではないかと思います。子供の時から祖父と父が担ってきた地域医療を身近に感じ、医学部に入学した時から自分も生まれ育った地元で地域医療に貢献したいと考えていました。

研修病院はスーパーローテート方式で数か月毎に各科をローテイションしていましたが、通年で上部消化管内視鏡検査を見学することが出来ました。空いた時間があれば内視鏡室に行ってカメラに触れ、検査をしている先生から教えていただき内視鏡検査が自分でも出来るようになるとさらに面白くなりました。消化器内科を選択するのは自然な流れでした。

理解のある医局や病院の方々、スタッフに恵まれ、消化器内科医として、その時おかれた環境で仕事し興味のおもむくままに学ぶことが出来ました。

開業医となり診療や往診、産業医として忙しい毎日を送っていますが、消化器内科としての基礎があることが私の自信となっています。習得した技術や経験は、一生の糧となり自信につながります。消化器内科は多様な働き方で医師として活躍できるやりがいのある科目です。

自分のライフプランにあった働き方をぜひ消化器内科で見つけてみてください。

がんセンター新潟病院 消化器内科

佐野 知江 先生(H16年卒)

消化器内科医を名乗ってはや20年の歳月が流れましたが、前半の10年は、大学院(病理)や出産、子育てなどでだいぶ寄り道をしてしまいました。寄り道と申しましても私にとってはとても有意義な時間であり、大学院・病理で学んだことは日々の内視鏡検査や治療をする上で貴重な財産になっておりますし、出産や子育ては一人の人間として患者や社会と接する上で大切な経験となっております。

子供が小さい頃は、育児をしながら消化器内科医としての生活は確かに大変で、主人や同僚、上司の援助もあり、なんとかやり過ごせたという思いです。夜中に急変で呼ばれたり、ICUでモニターを眺めながら学童へのお迎えのタイミングを考えたり、院内に子供を待たせて緊急処置をしたりと、消化器内科の女性医師あるあるかもしれませんが刺激的な日々でした。

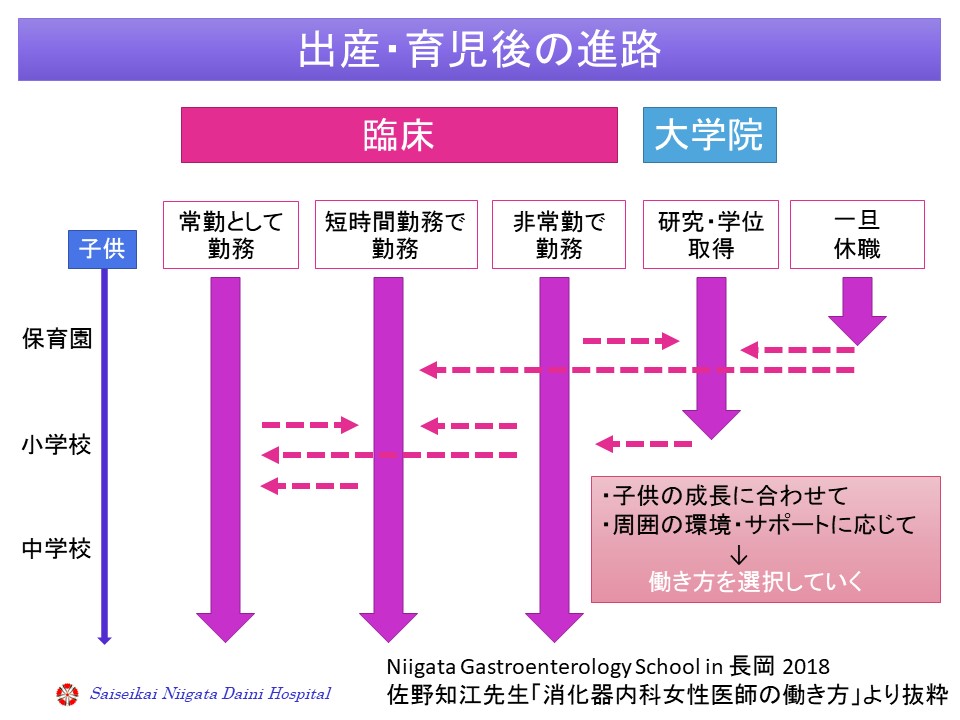

一度、子供が小学校に入るタイミングで短時間勤務に変更したことがあります。これは小1の壁と言われ、これまでの保育園での延長保育が活用できなくなるのと、慣れない環境に放り込まれる子供のストレスを危惧しての選択でした。基本的には病棟フリーとなり外来や内視鏡検査主体の勤務体制でしたので、育児中の女性医師にもキャリアの継続に有用な働き方と思われます。しかし、緊急処置や治療にたずさわれない後ろめたさや劣等感のようなものも正直あり、子供が4年生になると学童保育や塾、習い事、新潟市のファミリーサポート制度などをフル活用させ通常勤務に思い切って戻りました。緊急処置が多い病院でしたが、どうにも都合がつかない場合は同僚や上司に助けていただき、綱渡りのような不安定な毎日でしたがトラブルなく過ごしてきました。

現在は子供も高校生となり、当直時でも一人で起きて登校できるようになりました。お迎えに遅れれば、Go Taxiアプリで勝手に帰っています。子育てがもうすぐ終わってしまう寂しさを実感しながら、育児に使ってきた時間で仕事もそうですが、休日はスキーやテニス、野球観戦、推しのライブ鑑賞など余暇を楽しんでいます。

昨今、女性医師の出産、育児中の職場離れが問題となっておりますが、消化器内科では内視鏡や腹部超音波などの検査や診断も身につきますので、入院患者の担当ができない時期でも外来や検査、検診業務など活躍の場があります。出産や育児中も自身のライフスタイルにあった(子供の成長に合わせた)働き方ができる診療科でもあり、復帰しやすい職場であるとも思います。

長い医師人生を考えると、出産や子育てなどで臨床から離れる寄り道もかけがえのない時間であり、今はまた消化器内科医という道に戻り歩んでいます。これからも少しずつ寄り道しながら医師としても人間としても成長していきたいと考えています。

先輩女性医師のインタビューもご覧いただけます

研修やその後の留学、専門医取得後のキャリアステップの中でどのように活躍しているか、先輩医師の声を集めたインタビュー記事も掲載しておりますので、ぜひご覧ください