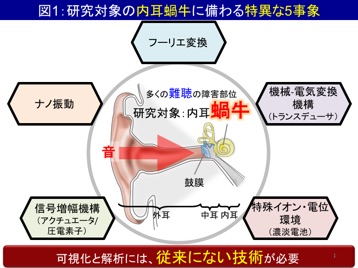

音は空気の振動です。それをコンピューターである脳で感知するためには、音の機械的刺激を電気信号に変換することが必要です。この重要な役割を担う臓器が内耳蝸牛です。ヒトは3メートル先の蚊の音から直近の飛行機のジェットエンジン音まで、なんと100万倍の音圧差を受容することができます。また、認識できる周波数領域はピアノを凌駕する10オクターブですが、それにも関わらず0.0025オクターブの差を聴き分けることができます。このような類まれな聴覚の特性は、蝸牛が有する驚くべき部品の働きに依存するところが大きいのです。その中には、音をナノ振動として受容する特殊な膜、音を周波数別に分析するフーリエ変換器、機械—電気変換を担うトランスデューサー、信号を増幅するアクチュエーター、特殊なイオン組成に基づいた濃淡電池、などがあります(図1)。大切なことは、生体内では、これらの部品が、バラバラに存在しているのではなく、芸術的に組み合わさって美しいハーモニーを奏でることで聴覚が成立していることです。私どもは、個々の部品の探索のみならず、それらに立脚した蝸牛という精密機械の設計図を描くことも研究の柱としています。

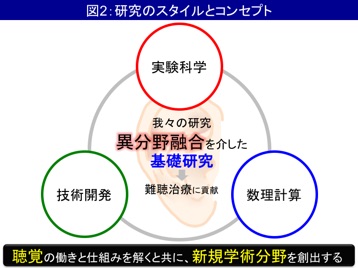

蝸牛に音が入って最初に刺激される膜の上下動は、最大でもたった10ナノメートルです。この現象に代表されるように、蝸牛の反応は極めて微小です。それを可視化し、複雑な仕組みを解析するには、今までになかった新しい技術を開発する必要があります(図2)。さらに先述の通り蝸牛の仕組みと働きを統合的に理解するには、分子から細胞、組織、臓器までの各階層の生理現象を解析するのみならず、それをつなげることが肝要です。これが教室名「分子生理」の由来ですが、目的を実現するために、従来の分子生物学・組織学や特殊な生体内計測などの実験科学に加え、数理計算を用いた研究にも注力しています(図2)。したがって、理工系の先生方とともに異分野融合研究を積極的に推進しています(図2)。このような活動を通じて、力学的シグナルの生理的意義を探求するメカノバイオロジー研究に携わっているほか、バルク細胞外液と形質膜との境界相を研究する新領域「生体界面研究」の樹立も目指しています。詳しくは、さらにホームページをご覧ください。