二次リンパ組織の構造とはたらき

研究内容

リンパ節や脾臓、粘膜リンパ組織などの二次リンパ器官/二次リンパ組織は、免疫細胞が集中し、外来異物や病原体感染などに反応して免疫系が効率良くそれらを排除するためになくてはならない臓器です。特にリンパ節は全身に張り巡らされたリンパ管網の要所に多数配置されています。それぞれは小さな臓器ですが、皮膚や筋肉、内臓など、からだの各部分から集められたリンパ液をろ過し、免疫細胞が異物や感染を効率良く見付け出すための特別な構造を備えています。まさに「バイオフィルター」と「高感度免疫センサー」の機能をあわせもつ精密装置といえます。これら二次リンパ組織にみられる精緻な構造と免疫機能との関連を明らかにするために、私たちは免疫学・組織学・分子細胞生物学的な手法を駆使して研究を進めています。免疫系がはたらく「場」である二次リンパ組織の役割を詳しく理解することにより、感染症やアレルギー、自己免疫疾患、癌など、免疫が関わる多くの疾患の予防と治療に結びつくと考えています。

組織微小環境内の免疫細胞動態

免疫細胞ーストローマ細胞間のコミュニケーション

ストローマ細胞の性質、機能

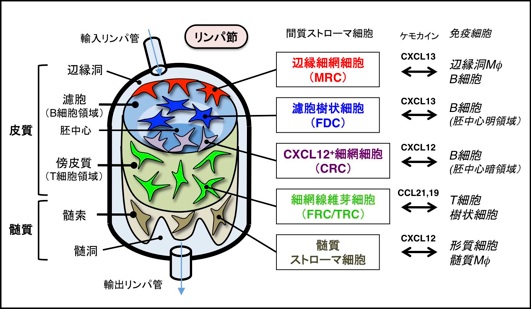

リンパ球をはじめとした多様な免疫細胞が集中する二次リンパ組織には、緻密な網目構造(ネットワーク)を形成し、組織の構造と機能を支える非血球系の間質支持細胞(ストローマ細胞)が多数存在しています。免疫細胞にくらべて研究が遅れていたストローマ細胞ですが、近年、さまざまな研究手法を用いた解析が進み、免疫システムのはたらきに深く関わっていることが明らかになってきました。二次リンパ組織の内部構造は一様ではなく、異なる免疫細胞が種類ごとに分かれて配置された「機能区画」が存在し、免疫応答が時空間的に適切に進行するために必要であると考えられます。興味深いことに、区画ごとに違った種類のストローマ細胞が存在していることが分かり、今後それぞれの性質や機能を詳しく調べていく必要があります。ストローマ細胞についての理解が進めば、それを標的とした薬などにより免疫をコントロールすることができるかもしれません。

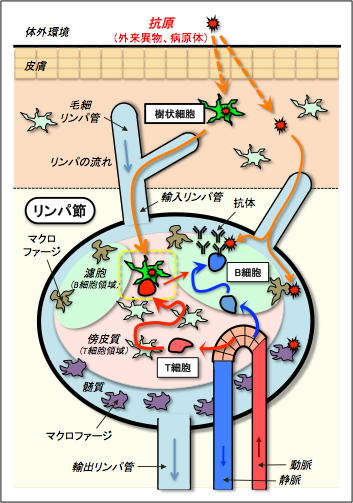

リンパ節で開始される免疫応答とダイナミックな免疫細胞の挙動

T細胞やB細胞などのリンパ球は血液を通じて循環しながら頻繁にリンパ節に移動し、それぞれに与えられた区画にしばらく駐留する。外来異物や病原体(抗原)がからだに侵入すると、免疫系の監視役である樹状細胞がそれらを取込み、リンパ管を経由してリンパ節に移動する。抗原の情報はT細胞に伝えられ、T細胞の活性化を引き起こし、強力な免疫反応が開始される(黄点線囲)。また、B細胞も抗原に反応して活性化し、T細胞の補助を受けながら、大量の抗体を産生する細胞に変化する。この一連の過程には、免疫細胞のダイナミックな移動と適切な細胞間の情報伝達、組織微小環境が必要となる。

二次リンパ組織で免疫細胞が活動するためにはストローマ細胞による「支え」が必要です。これには物理的な支えのほかに、ストローマ細胞が産生するさまざまな物質による機能的な補助があります。サイトカインやケモカイン、接着分子などのタンパク質成分や糖、脂質など、ストローマ細胞に由来する数多くの生体機能分子が免疫細胞に作用し、その働きを調節していると考えられます。

一方で、ストローマ細胞が発達して十分な機能を発揮するためには、免疫細胞と常に接触し、適切な刺激を受ける必要があります。免疫細胞とストローマ細胞が複雑な情報交換(コミュニケーション)を行ないながら、互いの能力を高め合っているといえます。このやり取りの分子メカニズムを明らかにし、感染やアレルギーなどにおける変化や、それらに異常が生じた場合に何が起こるのかを調べることは医学的にも大きな意味があると考えています。

リンパ節に存在するさまざまなストローマ細胞と免疫細胞の分布

T細胞やB細胞などのリンパ球、樹状細胞、マクロファージ(Mφ)などを含む免疫細胞はリンパ節の異なる「区画」に配置されている。それぞれの区画には違った種類のストローマ細胞が存在し、組織の物理的な骨組みとなっているが、免疫細胞のはたらきにも深く関わっている。各免疫細胞がそれぞれの区画に分布するためにはケモカインなど、ストローマ細胞が産生するさまざまな分子が必要であると考えられているが、まだ十分には解明されていない。

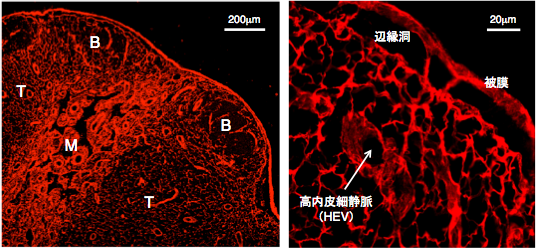

リンパ節のストローマ細胞がつくる緻密なネットワーク構造

二次リンパ組織内では、ストローマ細胞が見事な網目を形成し骨組みとして組織を支えながら、免疫細胞の活動に必要な足場と空間を提供している。この写真はマウスのリンパ節においてストローマ細胞の一種である細網細胞(いくつかの異なる種類を含む)が作り出す線維成分(ER-TR7)を、凍結組織切片の蛍光抗体染色法により観察したもの。B:濾胞(B細胞領域), T:傍皮質(T細胞領域) , M:髄質

免疫関連疾患(自己免疫疾患、アレルギー)や 癌リンパ節転移におけるリンパ節の組織微小環境、免疫細胞動態

自己免疫疾患やアレルギー性疾患など、免疫系の異常に関連するさまざまな疾患を理解し、将来的な治療法の開発に結び付けるためには、リンパ節などの二次リンパ器官で実際に起こっている免疫応答や組織の状況を詳しく知ることが非常に重要です。一方、多くの癌で問題となっているリンパ節転移は、病態や予後と密接に関連していることが知られています。その現場となるリンパ節において進行する事象の詳細を明らかにしていくことは、最近注目されている免疫チェックポイント療法の効果的な処方など、癌治療の飛躍的な発展につながるかもしれません。

私たちは、リンパ節の組織微小環境やストローマ細胞、免疫細胞の移動・運動という観点からの研究を進めることにより、これらの問題に取り組んでいます。

ほとんどの免疫細胞は活発に移動し、ひとところにとどまることはありません。全身をくまなく巡回し、病原体や異物の侵入がないかを常に監視するためです。また、ひとたび感染などがおこるとその場に急行し、すばやく異物を排除する必要があります。つまり「動く」ことが免疫細胞の最も重要な機能のひとつであるといえます。血管を通じて血液の流れにのった循環も大切な(長距離の)移動手段ですが、組織に入り込み、その内部を動きまわる能力がほかのどの細胞に比べても桁違いに高いことが免疫細胞の際立った特徴です。自然界ではアメーバのような単細胞生物がよく似た運動をみせますが、私たちのからだの中で似た能力を発揮しているのが免疫細胞といえます。どのようにしてこれほど活発な運動が可能になるのか、免疫学にとどまらず生物学的にも大きな疑問です。最近、ストローマ細胞などの組織細胞やそれらが産生した分子により形成された「組織微小環境」が、免疫細胞の移動に非常に重要であることが明らかになりつつあります。多光子(二光子)励起レーザー顕微鏡という特殊な装置を用いて立体的な組織の内部を縦横無尽に動きまわる細胞を観察し、その動作原理の解明を目指しています。こうした研究は、組織環境と免疫細胞の移動に関連した病気の治療法開発にもつながると考えています。

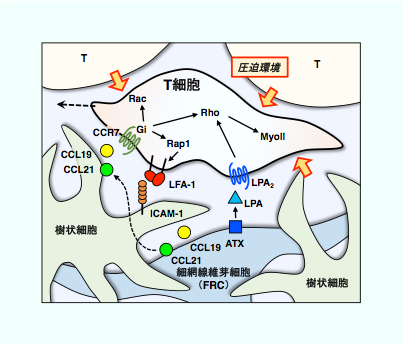

リンパ節内の三次元的組織環境下でみられるT細胞高速遊走のメカニズム

リンパ節の傍皮質領域では、細網線維芽細胞(FRC)が産生するケモカインや脂質メディエーターなどの複数の遊走刺激因子がT細胞の遊走を亢進させる。インテグリンLFA-1は樹状細胞上のICAM-1に一過性に結合することにより、直線的な動きによる遊走速度の上昇に寄与していると考えられる。また、多数の細胞が三次元的に密集し圧迫された環境下では、細胞の変形や他の要因により接着非依存的に前進することが可能である。このような複雑な組織微小環境内において、T細胞はダイナミックに運動の様式を切り替えながら効率良く移動していると考えられる。