News&Topics

第111回RSNAへ参加してきました(2025年11月30~12月4日)

|

2025年11月30日から12月4日にかけてアメリカ合衆国イリノイ州シカゴで開催されたRSNA(北米放射線学会)に参加しました。山崎元彦先生は口頭発表とポスター発表の2つ、この原稿を書いている私はポスター発表1つが無事採択され、2人で5泊7日の行程で行ってまいりました。なお、寒波で、新潟より寒かったです。 私は初めての海外学会参加でしたが、いろいろな点で驚かされました。まず規模がでかい、広い。パシフィコ横浜の総会以上に、空間が広く、目的の部屋にたどり着くためにはしっかり場所を確認して移動しないと迷います。しかし、その広すぎるかと思う空間を埋めるくらいには、たくさんの参加者がきていたので、世界最大規模の学会を実感させられました。 そして当然なのですが、質疑応答などやり取りは全部英語です。アメリカ各地から来ている先生は当然ですが、イタリアやフランス、ブラジルの先生、アメリカの大学に留学しているアジア系留学生、みんな英語ができる。わかっていたことですが、やはりこういうアカデミックな場での英語力が圧倒的に不足していると実感しました。最近は、論文など英語をみるとすぐAIに頼っていたわけですが、ちゃんと身につけるよう努力しないと、と感じました。 各演題やポスターなどを見て、最近の放射線科を学んできましたが、私が率直に思いましたのは、世界でも放射線診断しているんだ、ということです。なにを当たり前のことをと思われるかもしれませんが、普段我々が行っている診療が世界共通のことであり、画像という共通言語でこんなにも通じ合うのかということに、感心させられなんだか嬉しい気持ちになりました。 観光面では、ディープディッシュピザ、ステーキ、シカゴ美術館、ウィリスタワー、NBA観戦、と主要な部分も楽しんできました。その中でも、シカゴ美術館ですが、とてつもない収蔵数、おそらくすごい価値の絵画や彫刻など、自分にはもったいない作品が多数ありました。普段さして美術に明るくない私は、最初こそテンション高く見ていたものの、あまりの作品数の多さに疲れ切ってしまい、目玉のひとつであり、葛飾北斎の『The Great Wave』、モネの《睡蓮》、をたぶん見忘れました(笑)。しかし、シカゴはまた来ようと思えば来られる、と謎に思える自分もいて、来年以降の楽しみに残しておきたいと思います。 |

|

|

令和7年度 新潟大学医学物理セミナーを開催しました(2025年10月10日)

|

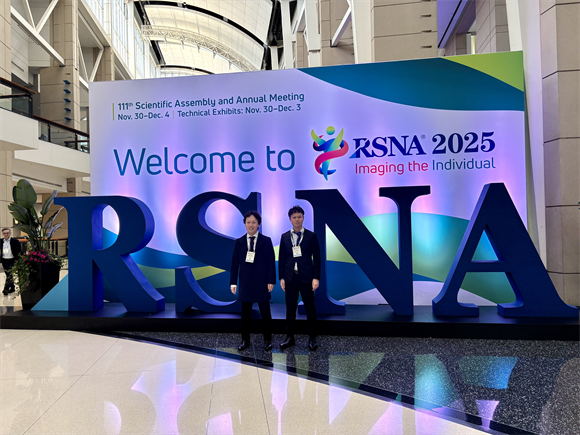

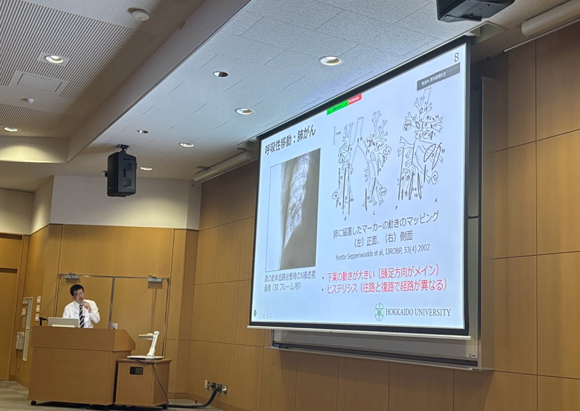

2025年10月10日、新潟大学医療人育成センターにおいて、東北広域次世代がんプロ養成プラン 令和7年度 新潟大学医学物理セミナーを開催しました。今回は、北海道大学大学院工学研究院 応用量子科学部門/北海道大学病院 医学物理部准教授の宮本直樹先生を講師にお招きしました。 セミナーでは、「データで見るがんの呼吸性移動の特徴とその対策の最前線」をテーマに、宮本先生が取り組まれている最先端の研究についてご講演いただきました。肺・肝・膵などの体幹部腫瘍における呼吸性移動の実測データをもとに、ベースラインシフトや振幅変化、呼気・吸気の安定性について詳しくご解説いただいたほか、動体追跡放射線治療や粒子線追尾照射、リアルタイムボリュームイメージングといった最新技術についても紹介いただきました。 セミナーには、県内から約50名の医師・診療放射線技師・医学物理士・大学院生が参加し、ハイブリッド開催を通じて多くの方々に学びの機会が広がりました。 また、研究会終了後に開催された懇親会では宮本先生のお人柄もあって和やかな雰囲気の中、研究や教育の話題に花が咲きました。 今後も新潟と北海道の医学物理コミュニティのつながりを大切に育み、人材交流や共同研究を進めていくことができれば嬉しいです(棚邊 哲史) |

|

|

第31回新潟放射線治療研究会が開催されました(2025年9月27日)

|

2025年9月27日、新潟大学医学部大講義室にて第31回新潟放射線治療研究会が開催されました。本研究会は、医師、診療放射線技師、看護師、医学物理士など、放射線治療に携わる多職種が一堂に会し、日々の臨床経験や研究成果を共有する場として継続的に開催されています。各職種からの一般研究発表に加えて、最新技術や製品に関するメーカープレゼンテーション、新潟大学病院の取り組みを紹介する施設発表、さらに外部講師による特別講演など、非常に充実した内容となりました。一般研究発表では魚沼基幹病院、長岡中央綜合病院、新潟大学病院など、県内各施設の医学物理グループからも発表が行われ、臨床現場での課題や工夫、研究成果が活発に議論されました。多職種が垣根を越えて意見交換を行う姿が印象的で、放射線治療の質向上に向けた意識の高さが感じられるセッションとなりました。特別講演では、都島放射線科クリニックの辰己大作先生より、放射線治療における位置照合の精度やマージン設定の考え方について実践的なご講演をいただき、参加者から大変好評を博しました。続いて、山形大学医学部放射線医学講座の小藤昌志先生より、東日本重粒子センターでの重粒子線治療の最新状況や今後の展望についてご紹介いただき、先進的な放射線治療の可能性を感じる貴重な機会となりました。 |

|

|

令和7年度放射線部合同歓迎会が開催されました(2025年4月18日)

|

2025年4月18日(金)に令和7年度放射線部合同歓迎会が開催されました。 当日は、放射線診断科、放射線治療科、歯科放射線科の先生方をはじめ、放射線技師、看護師の皆様にもご参加いただき、職種を超えた交流の場となりました。 新たに放射線部に加わった皆様をお迎えし、日頃の感謝とともに、今年度のスタートを祝う和やかな時間となりました。 美味しい料理とお酒を囲みながら、職種や所属の垣根を越えて親睦が深まり、終始笑顔の絶えない会となりました。 今回の歓迎会を機に、今後の連携とチームワークが一層強まることを願っております。 ご参加いただいた皆様、また準備・運営にご協力いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。 令和7年度も、放射線部一同、どうぞよろしくお願いいたします。 |

|

|

医学物理士レジデント本間大晴さんの医学物理士レジデントコース修了証書授与式が行われました(2025年3月17日)

|

去る2025年3月17日(月)、本院7人目の医学物理士レジデントコース修了者である本間大晴さんの修了証書授与式が病院長室にて執り行われました(写真1)。 |

|

|

日本放射線腫瘍学会第37回学術大会にて彗眼賞を受賞しました(2025年3月1日)

|

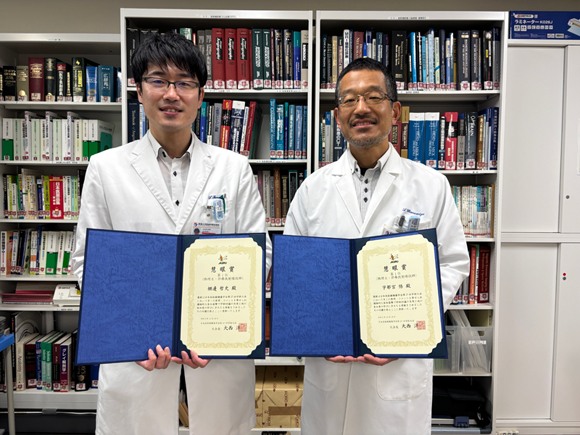

日本放射線腫瘍学会第37回学術大会(2024年11月21-23日、パシフィコ横浜ノース)において、宇都宮先生と棚邊が「彗眼賞」(物理士・診療放射線技師部門)を受賞しました。「彗眼賞」は大会期間中に最も多く質問した参加者に贈られる賞です。正直、それほど多く質問している自覚はなかったため、受賞の知らせをホームページで拝見した際には驚きました。さらに、宇都宮先生も1位に選ばれ、ダブル受賞となったことは、私にとってとても誇らしい出来事となりました。質問を通じて学ぶ機会を得ながら、このような賞をいただけたことを光栄に思います。本大会で得られた知見を日々の業務に活かしていければと思います。 |

|

|

第2回治療計画スキルアップセミナー入門編が開催されました(2024年11月9日)

|

医学物理士レジデントの本間です。 (医学物理士レジデント 本間大晴) |

|

|

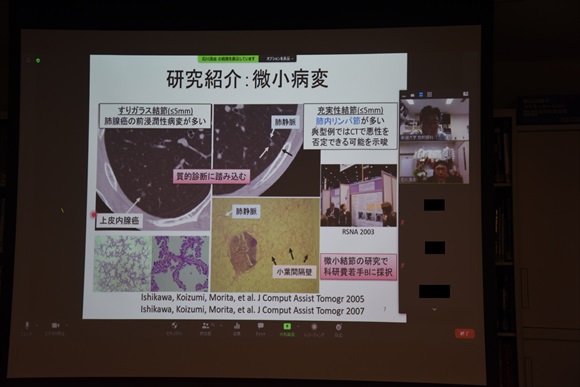

第12回 新潟大学医学系基礎・臨床研究交流会に参加しました(2024年8月6日)

|

医学部大講義室で開催されました第12回 新潟大学医学系基礎・臨床研究交流会において、放射線医学教室の担当者としてポスター発表を行いました。5年ぶりの対面方式での開催となり、研究者が一堂に会して各教室の研究テーマや現在力を入れて取り組んでいる研究内容を発表する交流会でした。私は医学物理グループの担当者として、「非小細胞肺癌に対する体幹部定位放射線治療における新たな数理モデルを用いた照射時間による腫瘍体積への影響評価」というテーマで発表を行いました。久しぶりの対面ポスター発表ということもあり、少し不安もありましたが、多くの先生方に興味を持っていただき、研究に対して様々な意見交換をすることができました。また、各教室が取り組んでいる研究内容や図表の作成方法についても触れることができ、非常に勉強になりました。 また、交流会後の17時より開催されました懇親会にも参加し、食事をしながら楽しい時間を過ごすことが出来ました。今後も放射線医学教室の一員として、研究成果の発信を継続したいと思います(中野 永) |

|

|

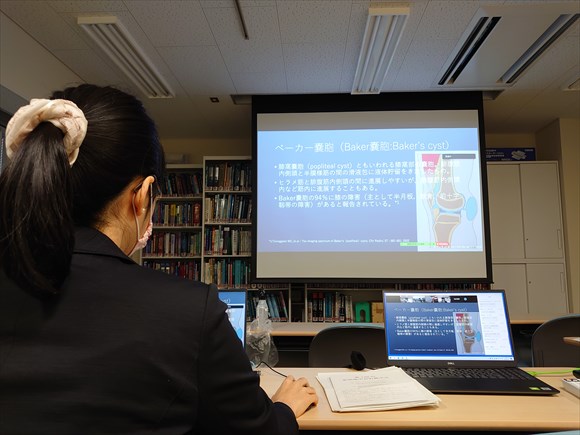

第150回日本医学放射線学会 北日本地方会

第71回北日本診断カンファランス(2024年6月21~22日)

|

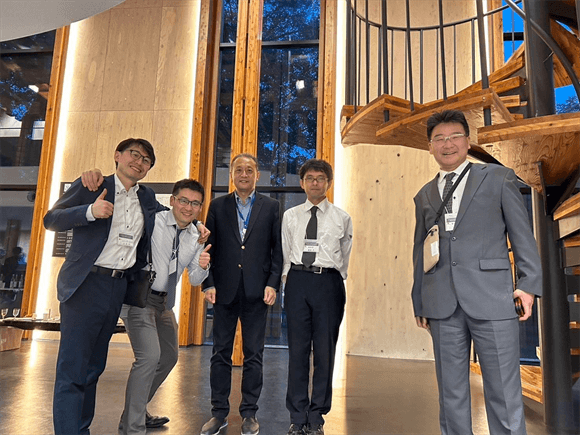

第71回北日本診断カンファランスが6月21日、第150回北日本地方会が6月22日に北海道で開催されました。天候にも恵まれた2日間でした。 北日本診断カンファランスでは、山崎先生と八木先生による縦隔・胸膜・胸壁腫瘍の画像診断に関する特別講演がありました。平日でしたが参加された先生も多く、活発な意見交換がみられました。 北日本地方会は北海道大学で開催され、一般演題(後藤先生、小柳)や、藤盛先生のデビューセッションなど診断・治療部門ともに活発な質疑応答がみられました。 終了後の懇親会では懐かしい再会もあり、学会同様、大いに盛り上がったようです。 |

|

|

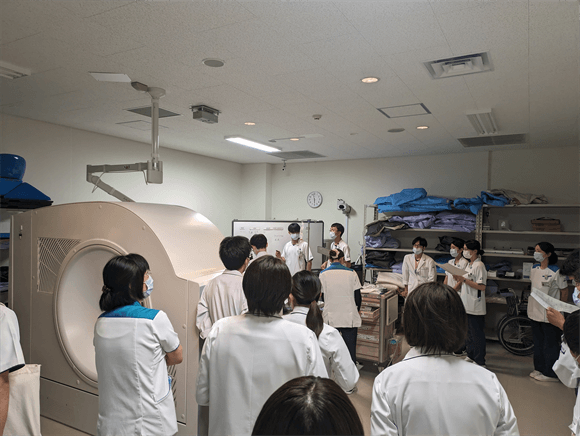

2024年第1回 造影剤アナフィラキシー対応研修会(2024年6月18日)

|

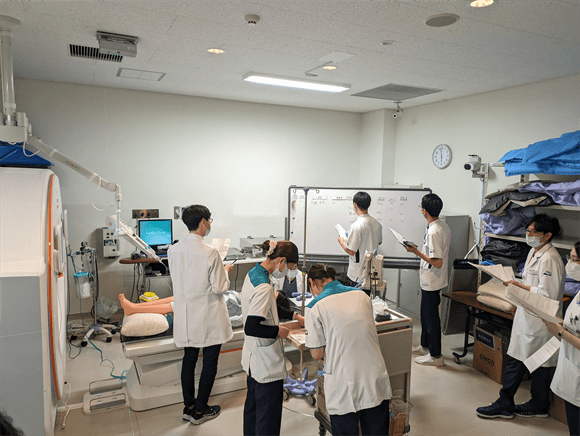

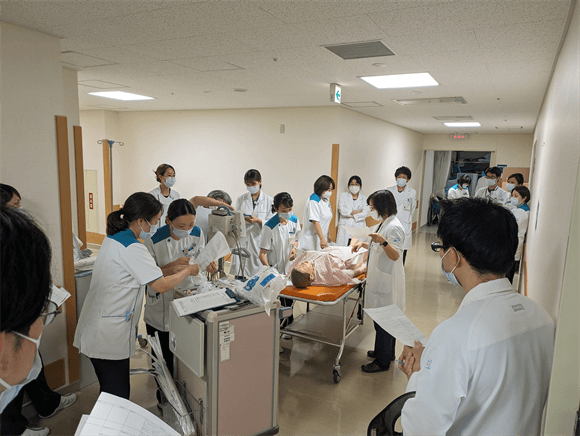

皆さん、病院内で最もアナフィラキシーショックが起こる場所はどこだかご存じでしょうか? おそらくCT検査室です。 「人体への直接的な作用としては副作用しか起こさない」と私は講義の中でお話していますが、ヨード造影剤によるアナフィラキシーが毎年複数発生しています。 そこで、我々放射線科医を含め、放射線技師、看護師と合同で毎年アナフィラキシー対応訓練を行っています。 今年も多くの方に参加いただき、対応を再確認しました。 |

|

|

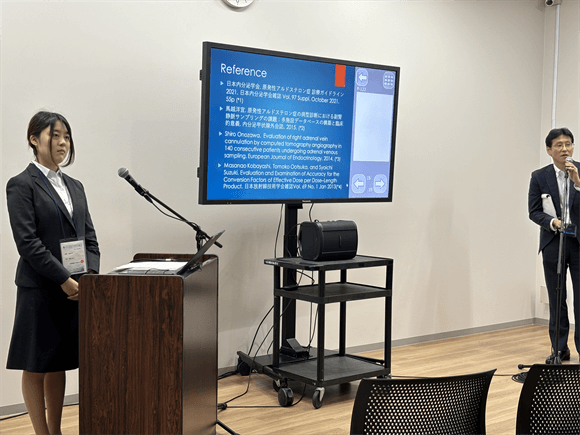

IVR学会総会 感想 -新潟大学4年 岡田奈々-(2024年5月23~25日)

|

今回、5月23日から25日に和歌山で開催された「日本IVR学会総会」に参加させていただきました。初めての学会発表ということでとても緊張しましたが、先生方のあたたかいサポートのお陰で無事発表を終えることができました。研究自体初めてで慣れないことも多く、また英語でのポスター制作ということでたいへん苦戦しました。しかし、挑戦したからこそ得るものは大きく達成感がありました。 学会というものを通して、今まで知らなかったことを知り自身の興味が広がり、また普段かかわることが少ない人たちと話すことができとても刺激的な経験になりました。今回勇気を出して参加してみてよかったと思える日々でした。この経験を生かしてこれからの学習につなげていきたいです。ありがとうございました。 |

|

|

2024年度 放射線部歓迎会(2024年4月26日)

|

放射線部と放射線科の合同歓迎会が5年ぶりに行われました。 新たに加わったメンバーは、医師5名(後期研修3名、関連病院から異動1名、専門医1名)、看護師5名、技師4名、医学物理士レジデント1名、医局秘書1名、画像管理室1名。関連病院から開始の後期研修医2名とここ10年での一番の入局者数! これからも、どうぞよろしくお願いいたします。(中野智成) |

|

|

第7回放射線治療あすなろ会総合学術セミナー報告記(2023年10月14日)

|

去る10月14日、仙台市立病院にて第7回放射線治療あすなろ会総合学術セミナーがハイブリッド開催されました。放射線治療あすなろ会は東北・新潟における放射線治療技術の更なる発展をめざして2016年に発足され、これまで年1回の頻度で総合学術セミナーを開催してまいりました。ここ数年間はコロナ禍の影響で、オンライン開催を余儀なくされましたが、最近の状況を鑑みて今回初めてハイブリッド開催となりました。学術講演では「前立腺の放射線治療」をテーマに、東北・新潟でご活躍されている医師・診療放射線技師・医学物理士・看護師の先生方からそれぞれご講演していただきました。医師からは当院病院准教授の海津元樹先生、医学物理士からは長岡中央綜合病院の久島尚隆さん(2017年度に新潟大学医歯学総合病院 医学物理士レジデントコース修了)にそれぞれ講師としてご講演いただきました。セミナー終了後に収集したアンケートでは、「前立腺癌の基礎がよく分かった」「多職種目線のご講演がとても勉強になった」など多くのコメントをいただきました。現地参加80人、Zoom参加256人の計336人と過去最高の参加人数となりましたが、学術講演に対する注目度の高さによるものと思います。 海津先生、久島さん、お忙しい中ありがとうございました。 (棚邊哲史@放射線治療あすなろ会副代表) 総合学術セミナーの詳細はこちら |

|

|

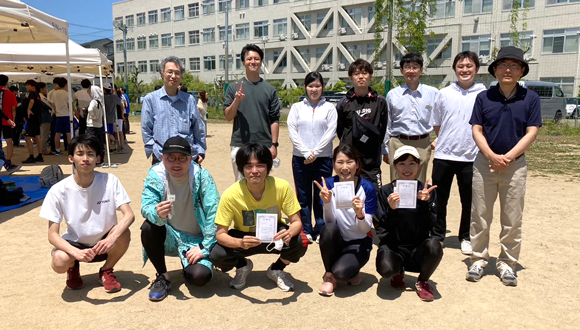

2023年度 医学部大運動会に参加しました(2023年5月20日)

|

放射線科医局のメンバーと放射線部の診療放射線技師さんとで今年度の医学部大運動会に参加しました。 前日は生憎の雨でしたが、当日はそれほど気温も高くないカラッとした快晴となり、最高の運動日和でした。 以前に比べると接触の多い競技が減ったため規模は小さめでしたが、学生さんや他の教室の先生方の気迫が凄く、全体としては大変盛り上がっていたのではないかと思います。 参加したマラソン競技では、なんと女性の部が1, 2フィニッシュ、壮年の部も6位と大健闘でした。男性の部に参加した3名も見事完走いたしました。 当日参加いただいた皆様、また応援に駆けつけていただいた皆様は大変お疲れ様でした。 また、4年ぶりの開催、規模縮小とノウハウの少ない状況の中で、円滑に運営していただいた学友会の皆様に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。 |

|

|

2023年度 新メンバーの紹介(2023年5月10日)

|

放射線部と放射線科が合同で開催した春の造影剤研修会の後、新メンバーの紹介が行われました。 今春、新たに加わったメンバーは、看護師4名、技師2名、そして医学物理士レジデント1名です。 新しい仲間を迎え入れることは、チームにとって重要な節目です。私たち放射線部と放射線科は、新メンバーを心から歓迎し、一緒に仕事をすることを楽しみにしています。 これからも、どうぞよろしくお願いいたします。(押金智哉) |

|

|

日本放射線技術学会 2022年度 研究奨励賞・技術新人賞 治療分野を受賞しました(2023年4月15日)

|

この度、日本放射線技術学会2022年度 研究奨励賞・技術新人賞治療分野を受賞し、パシフィコ横浜にて開催された表彰贈呈式に参加しました。 経緯として、英語論文誌のRadiological Physics and Technology誌に掲載された研究論文:The impact of target positioning error and tumor size on radiobiological parameters in robotic stereotactic radiosurgery for metastatic brain tumorsを評価していただき、この度の受賞に至りました。内容は、CyberKnifeを用いた頭蓋内定位照射において必要とされる照射位置精度を、腫瘍サイズ毎に局所制御率や正常組織障害発生率などの放射線生物学的視点から評価し、従来よりも厳しい精度が必要なことを示唆したものです。 このように研究成果を評価して頂いたことは大変嬉しく思うとともに、日頃より研究活動をサポートいただいている先生方に感謝申し上げる次第です。今後も引き続き臨床業務と研究活動に熱い情熱を持って取り組んでいきたいと思います。(滝澤健司) |

|

|

第4回放射線同位元素内用療法セミナーが開催されました(2023年3月25日)

|

2023年3月25日、東京都墨田区両国で第4回放射線同位元素内用療法セミナーが開催されました。このセミナーは、現地とオンラインを融合したハイブリッド形式で行われ、内用療法に携わる医師たちが全国から集結しました。 セミナーでは、対処に苦慮する症例の治療方針などの実践的な内容が検討され、参加者たちの興味が高まり、活発な意見交換が繰り広げられました。また、最新の薬剤や治療法の導入に関する情報も第一線の先生方から数多く紹介されました。今後の内用療法の動向や取り組みについて、新たな展望を得ることができました。放射線同位元素内用療法は、患者さんの生活の質を向上させるために重要な役割を果たしています。今後も、この治療法のさらなる研究や開発が期待され、治療の進歩につながっていくことでしょう。 当番世話人を務めた海津先生をはじめ、関係者の皆様のおかげで、このセミナーは大成功に終わりました。セミナー後には、新潟大学関係者での打ち上げが催され、国技館のある両国駅前のちゃんこ鍋店を訪ねました。豊かな出汁と具材が煮込まれた鍋を囲みながら、がんセンター新潟病院の鮎川先生や山形大学の佐藤啓先生を交え、より深い交流を生み出すことができました。(押金 智哉) |

|

|

当院6人目の医学物理士レジデントコース修了者(田邊俊平さん)の修了証書授与式が行われました(2023年3月22日)

|

2023年3月22日(水)に本院6人目の医学物理士レジデント修了者である田邊俊平さんの修了証書授与式が病院長室にて執り行われました。 田邊さんは2021年3月に東北大学大学院を修了後、同年4月に当院のレジデントコースに進まれました。依然としてコロナ禍で様々な制限が課せられた2年間のレジデント生活でしたが、コツコツと力をつけながら、IMRT治療計画立案やプランチェック、IMRT QA等の業務を遂行していただきました。2年目以降はルーティン業務に加えて、JCOG臨床試験における物理検証や小線源治療計画における最適化計算法の改良にも自発的に関わっていただき、我々医学物理グループだけでなく他職種にとっても大変頼もしい存在でした! 現在、田邊さんは地元北海道の旭川市にある市立旭川病院にて初めての医学物理士として勤務されており、TrueBeamのコミッショニングなど放射線部門の方やメーカーの方と協力しながら日々励んでいらっしゃるそうです。当院で培われた知識や経験を存分に活かしながら、医学物理士としてご活躍されることを祈念しております。2年間,お疲れ様でした!!(棚邊 哲史) |

|

|

日本放射線技術学会 2021年度 研究奨励賞・技術新人賞 治療分野を受賞しました(2022.4.16)

|

2022年4月16日(水)にパシフィコ横浜にて開催されたJRC2022の日本放射線技術学会 2022年度定時総会 表彰贈呈式に参加しました。Radiological Physics and Technologyへ投稿した論文 (Nakano H, et al. Maximum distance in single-isocenter technique of stereotactic radiosurgery with rotational error using margin-based analysis. 2021;14(1):57-63) とこれまでの学会への貢献により2021年度 研究奨励賞・技術新人賞 治療分野を受賞しました。本論文は、多発脳転移に対するシングルアイソセンタ照射における回転誤差が腫瘍線量に与える影響を評価した研究です。シングルアイソセンタ照射を本院の臨床導入するにあたり、医学物理グループとして物理的な問題点を解決するために検討した研究内容が、このような形で評価され心より嬉しく思います。本研究を進めるにあたり、放射線腫瘍医の先生方や放射線技師の方々など、数多くの方々にご協力頂きましたことに心から御礼申しあげます。今後も新潟大学医学物理グループとして、物理・技術的な視点より本院の放射線治療に貢献するとともに、国内・外へ研究成果を発信したいと考えています。(中野 永) |

|

|

当院5人目の医学物理士レジデントコース修了者(坂井まどかさん)の修了証書授与式が行われました(2022.3.30)

|

2022年3月30日(水)に本院5人目の医学物理士レジデントである坂井まどかさんの修了証書授与式が病院長室にて執り行われました.坂井さんは2020年3月に本学の大学院(宇都宮研究室)を修了後,同年4月に当院のレジデントコースに進まれました.コロナ禍で様々な制限が課せられた2年間のレジデント生活でしたが,めきめきと力をつけながら,IMRT治療計画立案やプランチェック,IMRT QA等のルーティンワークに加えて,小線源治療計画のマニュアル作成や新しい計画用CT装置の立ち上げ,線量計算アルゴリズムの検証など自発的に行っていただきました.さらに,臨床業務に加えて研究業務にも熱心に取り組まれ,レジデント在職中にMedical Physics誌に筆頭著者で研究論文が掲載されたり,レディオミクスの教科書を執筆されたりと大活躍されました! 現在,坂井さんは長岡市にある長岡中央綜合病院にて2人目の医学物理士として勤務されており,医学物理士の久島さん(当院2人目の医学物理士レジデント)とともにTomotherapyやTrueBeamの治療計画や検証業務などに励んでいらっしゃいます.医学物理士の立場から,長岡中央綜合病院の放射線治療の更なる発展に貢献されると期待しています.今後益々のご活躍を祈念しております.2年間,お疲れ様でした!!(棚邊 哲史) |

|

|

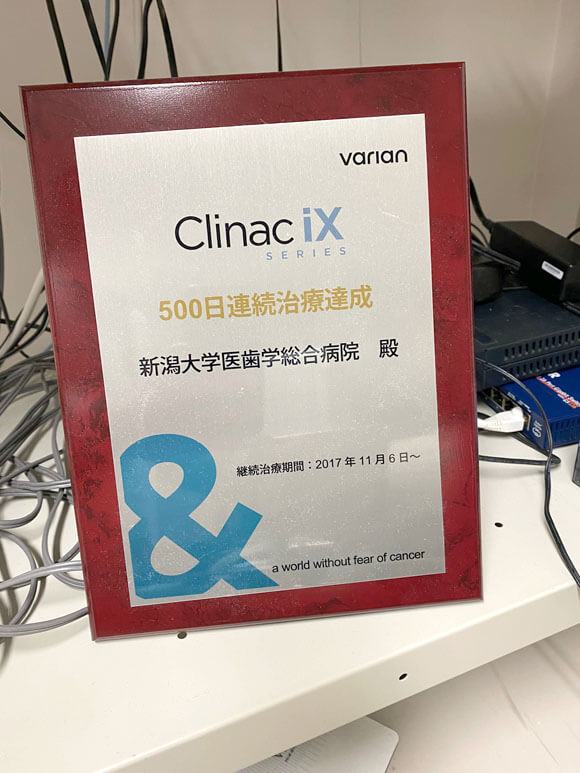

放射線治療装置Clinac iXの臨床稼働最終日(2021.11.26)

|

去る11月26日、当院において2009年以降約13年にわたり臨床稼働したVarian社製Clinac iX装置による放射線治療が終了しました。通常の放射線治療に加えて2018年頃には強度変調放射線治療(IMRT)も開始され、毎日フル稼働しながら、500日連続治療を達成してメーカー側から表彰を受けたとてもタフな装置でした(放射線技師の皆様の品質管理の賜物です!)。 来年度からはVarian社製TrueBeamと島津製作所のSyncTraX FX4が組み合わされた放射線治療システムが導入されます。今後も放射線治療チーム一丸となって患者さんのためにより良い放射線治療を提供していけるよう努めてまいります。 |

|

|

第126回新潟臨床放射線学会(2020年12月12日)

|

2020年12月12日 第126回新潟臨床放射線学会が開催されました。 例年、年2回開催されていますが、夏の会はコロナ禍において開催中止となり、1年ぶりの開催となります。 開催にあたっては通常の形式という訳にはいかず、本学の定める定員制限や入場管理を厳守した現地会場とZOOMを利用したWEBとのハイブリッド形式で臨む初の当科主催学会でした。 現地6演題、WEB 4演題の発表がありましたが、大きなトラブルなく無事に終えることが出来たのは、準備を任され様々な対応に苦心された先生の努力の賜物かと思います。 酒井名誉教授も本会場で参加くださり、酒井賞の表彰も行われました。 WEB開催は、視聴者として参加するだけであればお手軽でハードルも低いと思いますが、準備側は色々と大変ですし、やはり物足りなさを感じてしまいました。 来年もハイブリッド形式を念頭にした冬の1回開催の予定となっておりますが、早く皆で会場に集い発表・討議ができる状況に戻れることを願っています。 |

|

|

石川浩志教授が就任されました(2020年9月1日)

|

令和2年(2020年) 9月1日付で、当放射線医学教室の第7代教授として石川浩志教授が就任されました。 当教室は95年の歴史を誇る、国内でも有数の伝統ある教室です。 石川教授は、第4代の酒井邦夫名誉教授以来となる教室出身者としての教授就任となります。 20年に亘って、新潟大学病院で診療ならびに研究を続けてこられた先生が教授に就任されたことを、教室並びに同窓会一同、心より喜んでおります。 |

|

|

|

コロナ禍において、会場を借りて盛大な就任パーティー…というわけにもいかず、Web開催という形になりましたが、就任同日に祝賀会を開催しました。 慣れない形での祝賀会でしたが、教室員、OBの先生方、看護師、放射線技師と多職種から延べ70名を超える参加者がありました。 冒頭に石川教授が今後の教室および病院放射線部から新潟の医療全体までも見据えたヴィジョンについてのプレゼンテーションをされた後、同窓会の先生方の祝賀メッセージが続き、5年後に迎える教室100周年に向け石川教授を皆で支えていこうという機運が高まる、素晴らしい祝賀会となりました。 新体制の船出となりますが、一同、石川教授のもと、引き続き信頼される放射線科・放射線部としての仕事を続けていく所存でありますので、関係各位におかれましては今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |

|

|

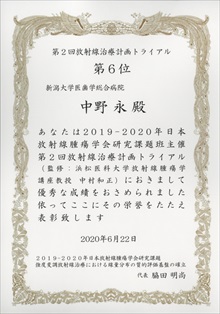

第2回放射線治療計画トライアル(2019-2020 JASTRO 研究課題)参加報告

|

放射線治療科 医学物理士の中野 永です。 2019-2020 JASTRO 研究課題(強度変調放射線治療における線量分布の質的評価基盤の確立)の第2回放射線治療計画トライアル(前立腺癌IMRT)に参加し、全体で第6位(275人中)、治療計画装置 Eclipse(Varian社)部門において5位(143人中)の成績をおさめることができました。今回は前回(第1回)の210名より参加者の多い275名参加のトライアルでありましたが、前回の8位に続き6位の結果をおさめることができ、個人的に非常に良かったと思います。今回のトライアルの線量制約も非常に困難でしたが、最適化条件やROIの作成を工夫することにより、当初私自身が想定していたよりも良好な線量制約を達成ことができました。しかしながら、私よりも理想的な線量分布を作成された先生も多くいらっしゃる結果を受けて、更に精進しなければと感じました。 今回のトライアルの試行錯誤を通して、当時諦めてしまった線量制約も工夫次第で「線量制約を達成できたのでは?もう少し線量低減できたのでは?」と過去の自分自身が作成した多くの治療計画を振り返り、反省するきっかけとなりました。 前回の引き続きとなってしまいますが、今後も求められる理想的な線量分布を作成することで臨床に少しでも貢献できればと考えていると同時に、今回のトライアルの結果が本研究課題の役に少しでもお役に立つことを願います (文責 中野 永) |

|

本院4人目の医学物理士レジデントコース修了者(中野永さん)の修了証書授与式が行われました(2020年3月30日)

|

2020年3月30日(月)に、本院で4人目の医学物理レジデントとなる中野永さんの修了証書授与式が病院長室で行われました。中野さんは、以前は放射線技師として働かれていましたが、2018年4月より本院でのレジデント研修を開始し、この度2年間の研修期間を無事に終えられました。 中野さんは、レジデント期間中にIMRT治療計画や線量検証などの臨床業務に従事し本院のIMRT件数の増加や質の向上に多大な貢献をしてきただけでなく、様々な研究活動(脳定位照射におけるセットアップエラーの研究や、放射線治療における生物学的線量評価の研究など)も行い論文執筆や学会発表も精力的に行ってきました。また、2019-2020 JASTRO 研究課題(強度変調放射線治療における線量分布の質的評価基盤の確立)の第1回放射線治療計画トライアルにおいて、全体で第8位(210人中)、治療計画装置Eclipse(Varian社)部門において2位(121人中)の成績を収めるなど、レジデント研修期間中から既に高い能力を示しており、私も彼から多くのことを学ばせて頂きました。 中野さんは、この4月からは新潟大学医歯学総合病院の特任助教として、引き続き本院の医学物理士として我々とともに臨床・研究・教育業務に従事して頂く予定です。これからは指導する立場としてもさらなる活躍を期待しています。 (文責 宇都宮悟) |

|

|

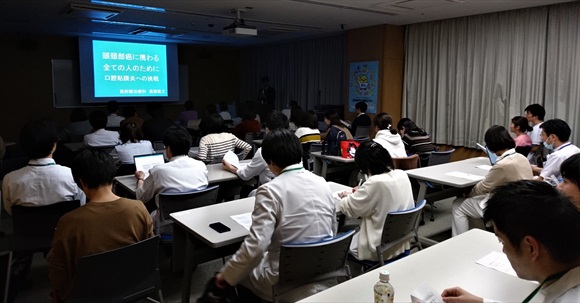

がんプロセミナー『頭頸部癌に携わるすべての人のために 口腔粘膜炎への新たな挑戦』(2020年2月14日)

|

病院12階小会議室で、がんプロセミナーの講演をさせていただきました。業務終了後でしたが50人を超える皆様にお越しいただき、ありがとうございました。 これほど大勢の方の前で話すのは初めてで緊張しました。スライドの内容に関してもう少し工夫の余地があったな、と反省点もありましたが、放射線治療科・耳鼻咽喉科・歯科が協力して臨床試験の準備を進めていることや私たちの熱意は皆様にお伝えすることができたと思います。 今後もこのような機会を大切にしていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 (文責 斎藤紘丈) |

|

|

第27回新潟放射線治療研究会(2020年1月25日)

|

今年は暖冬で交通機関の乱れもなく、心配していた特別講演講師の先生方も無事新潟に到着していただくことができました。ここまで雪が少ないのはやはり温暖化の影響なのでしょう。夏場が心配です。 一般演題は7題で、特に活発な質疑応答がなされたのは新潟市民病院の高橋先生の『電子ポータル画像装置(EPID)を用いた患者QAにおけるガントリ角度依存性の補正法の検討』でした。ガントリ角度によってリニアックがたわむというのは何となく想像はしていましたが、実際にEPIDがずれるというデータを見せていただき勉強になりました。 また、この度がん放射線療法認定看護師を取得された魚沼基幹病院の青木先生の発表もありました。新潟県内で認定看護師を取得されたのはまだ数名とのことですので、これから増えてくれることを期待しています。 特別講演の第1部では山口大学の医学物理士の椎木先生に『多元情報に基づく放射線治療 医工連携・医学物理的アプローチ』のご講演を頂きました。肺や肝臓の機能画像を放射線治療計画に融合させて機能領域への線量低減を図る試みは臨床にも応用できるかもしれないというお話でした。 第2部では静岡県立静岡がんセンターの朝倉先生に『前立腺癌・子宮頸癌の放射線治療 患者による治療選択の視点から』のご講演を頂きました。子宮頸癌に対して手術ではなく根治的放射線治療が行われる患者の割合はIIB期以上では確実に増えてきていることを見せていただき、放射線治療の重要性を再認識しました。 昨年11月に前・青山英史教授の辞職があり参加者の減少も危惧されましたが、お陰様で136人の医師・看護師・放射線技師・医学物理士にお集まりいただき盛会に終了することができました。どうぞ次回もよろしくお願いいたします。 (文責 斎藤紘丈) |

|

|

|

|

|

|

|

RSNA1の撮影スポット

RSNA1の撮影スポット 山崎先生の口頭発表

山崎先生の口頭発表 NIHの人に演題を紹介する布澤

NIHの人に演題を紹介する布澤 Gino's Eastのシカゴピザ、美味しいけどボリュームえぐいです

Gino's Eastのシカゴピザ、美味しいけどボリュームえぐいです Chicago Cut Steakhouseの高級ステーキとワイン

Chicago Cut Steakhouseの高級ステーキとワイン ジョルジュ・スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の午後』はシカゴでしか見られない

ジョルジュ・スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の午後』はシカゴでしか見られない

集合写真

集合写真 令和7年度放射線部合同歓迎会の様子 (主賓の皆様からの挨拶)

令和7年度放射線部合同歓迎会の様子 (主賓の皆様からの挨拶) 写真1:修了証書授与式(於病院長室)

写真1:修了証書授与式(於病院長室) 写真2:記念品の名入れ日本酒を前に喜びを爆発させる本間さん

写真2:記念品の名入れ日本酒を前に喜びを爆発させる本間さん 宇都宮 悟先生と「彗眼賞」ダブル受賞の記念撮影

宇都宮 悟先生と「彗眼賞」ダブル受賞の記念撮影

交流会の様子 (医学部大講義室)

交流会の様子 (医学部大講義室)

発表風景

発表風景 集合写真

集合写真 集合写真

集合写真

石川教授の挨拶

石川教授の挨拶 集合写真

集合写真 学術講演の講師をお務めになられた先生方(右から海津先生、久島先生、佐藤先生、佐藤先生)

学術講演の講師をお務めになられた先生方(右から海津先生、久島先生、佐藤先生、佐藤先生) 海津先生による学術講演『高リスク前立腺癌の放射線治療 高線量率組織内照射

海津先生による学術講演『高リスク前立腺癌の放射線治療 高線量率組織内照射 久島氏による学術講演『前立腺癌の治療計画』

久島氏による学術講演『前立腺癌の治療計画』 総合司会を務める猫背の筆者

総合司会を務める猫背の筆者 集合写真

集合写真 看護師4名

看護師4名 技師2名

技師2名 医学物理士レジデント1名

医学物理士レジデント1名 外病院から帰ってきた医師2名

外病院から帰ってきた医師2名

当番世話人の海津先生

当番世話人の海津先生 当院の症例をもとに、実践的な症例ディスカッションが行われました

当院の症例をもとに、実践的な症例ディスカッションが行われました ちゃんこ鍋

ちゃんこ鍋 打ち上げ集合写真

打ち上げ集合写真 放射線治療スタッフ集合写真(注:写真撮影のタイミングで一時的にマスクを外しています)

放射線治療スタッフ集合写真(注:写真撮影のタイミングで一時的にマスクを外しています) 修了証書授与式 於 病院長室(注:写真撮影のタイミングで一時的にマスクを外しています)

修了証書授与式 於 病院長室(注:写真撮影のタイミングで一時的にマスクを外しています) (左) 日本放射線技術学会 2022年度定時総会 表彰贈呈式の様子

(左) 日本放射線技術学会 2022年度定時総会 表彰贈呈式の様子 (左)修了証書授与式 於 病院長室, (右)放射線治療スタッフ集合写真 於 治療室

(左)修了証書授与式 於 病院長室, (右)放射線治療スタッフ集合写真 於 治療室 写真撮影の直前に一時的にマスクを外しております

写真撮影の直前に一時的にマスクを外しております

発表ブース風景①現地発表

発表ブース風景①現地発表 発表ブース風景②遠隔発表

発表ブース風景②遠隔発表 視聴会場風景①

視聴会場風景① 視聴会場風景②

視聴会場風景② 酒井名誉教授ご挨拶

酒井名誉教授ご挨拶 酒井賞受賞者表彰

酒井賞受賞者表彰 前列中央:石川教授

前列中央:石川教授 祝賀会前:料理を取って各個人のPC前へ ①

祝賀会前:料理を取って各個人のPC前へ ① 祝賀会前:料理を取って各個人のPC前へ ②

祝賀会前:料理を取って各個人のPC前へ ② Zoomを利用したWeb祝賀会風景

Zoomを利用したWeb祝賀会風景 石川教授のプレゼンテーションより

石川教授のプレゼンテーションより 賞状

賞状 修了証書授与式の様子(病院長室にて)

修了証書授与式の様子(病院長室にて) 会場風景

会場風景 椎木先生

椎木先生 朝倉先生

朝倉先生 集合写真

集合写真