|

|

|

2025/4/1

|

|

令和7年度科研費、医学物理グループから4件採択されました! 令和7年度科研費、医学物理グループから4件採択されました!

|

|

先日、令和7(2025)年度の科研費において、新潟大学医学物理グループから計4つの演題が採択されました。これは当グループの研究力とこれまでの積み重ねが高く評価された結果であると思います。今後も、より多くの研究成果を発信できるよう、グループ一丸となって研究活動に取り組んでまいります。

研究代表者:宇都宮悟

基盤C(25K11031)2025〜2027年度

深層学習による3次元再構成技術を応用したVMAT品質保証システムの開発

研究代表者:棚邊哲史

基盤C(25K10906)2025〜2028年度

放射線治療における臨床成績の向上を目指した線量不確かさ可視化技術の開発と臨床応用

研究代表者:坂井まどか

奨励研究(25H00336)2025年度

姿勢推定AI技術を用いた放射線治療の位置照合システムの開発

研究代表者:椎木健裕、分担者:湯浅勇紀、中野 永

基盤C(25K10913)2025〜2027年度

即時適応動体追跡放射線治療を実現する4次元イメージング技術の開発

|

|

|

|

|

2025/3/31

|

|

医学物理士レジデント本間大晴さんの医学物理士レジデントコース修了証書授与式が行われました 医学物理士レジデント本間大晴さんの医学物理士レジデントコース修了証書授与式が行われました

|

|

去る2025年3月17日(月)、本院7人目の医学物理士レジデントコース修了者である本間大晴さんの修了証書授与式が病院長室にて執り行われました(写真1)。

本間さんは同じレジデントとして、1年間一緒に仕事させていただきましたが、日々熱意をもって業務に取り組まれており、IMRT治療計画の立案からプランチェック、IMRT QAに至るまで、多岐にわたる業務を通じて、惜しみなく多くの知識と技術を教えてくださいました。臨床業務にとどまらず、その丁寧なご指導と温かいお人柄で、職場の雰囲気を明るくしてくださり、治療科にとって「太陽」のような方でした。何かあればまず本間さんに相談するという雰囲気が自然とできており、信頼の厚さがにじみ出ていました。何より私にとって、共に働く上で非常に心強く、頼りになる存在でした。

3月28日には、本間さんの新たな門出を祝し、医学物理グループでささやかな送別会を開催しました(写真2)。

4月からは、済生会新潟県央基幹病院(新潟県三条市)でご勤務されます。新天地でのご活躍を心より応援しています。

本間さん、本当にありがとうございました!(坪井哲也、棚邊哲史)

写真1:修了証書授与式(於病院長室)

写真2: 記念品の名入れ日本酒を前に喜びを爆発させる本間さん

|

|

|

|

|

2025/3/1

|

|

日本放射線腫瘍学会第37回学術大会にて彗眼賞を受賞しました 日本放射線腫瘍学会第37回学術大会にて彗眼賞を受賞しました

|

|

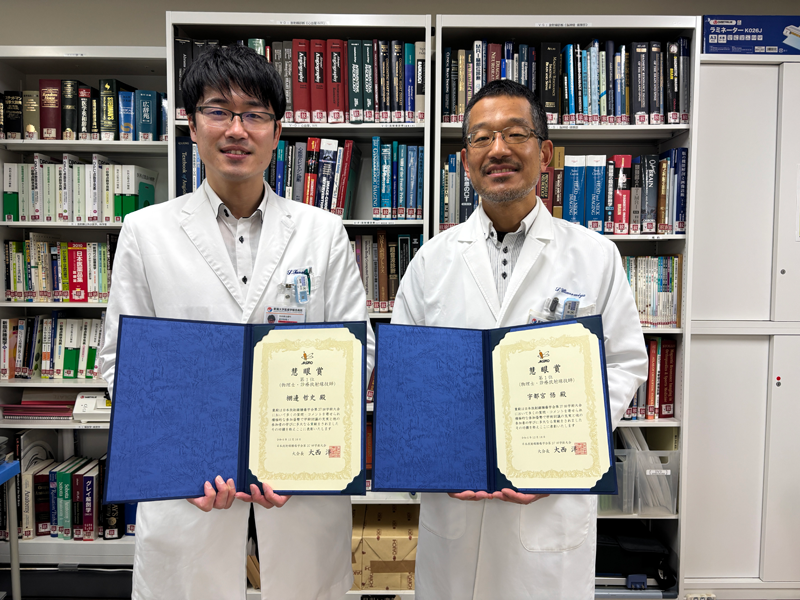

日本放射線腫瘍学会第37回学術大会(2024年11月21-23日、パシフィコ横浜ノース)において、宇都宮先生と棚邊が「彗眼賞」(物理士・診療放射線技師部門)を受賞しました。「彗眼賞」は大会期間中に最も多く質問した参加者に贈られる賞です。正直、それほど多く質問している自覚はなかったため、受賞の知らせをホームページで拝見した際には驚きました。さらに、宇都宮先生も1位に選ばれ、ダブル受賞となったことは、私にとってとても誇らしい出来事となりました。質問を通じて学ぶ機会を得ながら、このような賞をいただけたことを光栄に思います。本大会で得られた知見を日々の業務に活かしていければと思います(棚邊哲史)。

宇都宮 悟先生と「彗眼賞」ダブル受賞の記念撮影

|

|

|

|

|

2025/2/27

|

|

北海道大学との共同研究論文がアクセプトされました 北海道大学との共同研究論文がアクセプトされました

|

|

北海道大学との共同研究テーマである ”The balance among radiation-induced cell death pathways in the p53-mutant human glioblastoma cell line T98G: A preliminary study (Nakano H, Kidachi J, Imazato M, Kojima M, Tsutsumi K)" がBiomedical Researchにアクセプトされました。p53変異型ヒト神経膠芽腫由来細胞における細胞死経路バランスを評価した研究です。膠芽腫細胞において、線量依存的なアポトーシスおよびネクローシスの誘導は認められませんでしたが、オートファジー細胞死および細胞老化は線量依存的に増加する傾向を示しました. その結果, X線吸収線量に対する細胞死の発生と各細胞死経路の相対的な関係を空間的に把握することが可能となりました。本研究の成果は、腫瘍特異的な細胞死メカニズムの解明やDNA損傷修復経路の詳細な理解に貢献し、特に放射線抵抗性腫瘍に対する放射線治療の効果を最大化するための重要な一歩となることが期待されます。

また病院実習、就職活動、福岡で開催された第47回日本分子生物学会年会での発表、そして国家試験対策と並行しながら、限られた学部4年生の時間内で卒業研究に取り組み、論文アクセプトに貢献できたことを大変光栄に思います。4月からの新たな環境でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。これまでの努力が実を結び, 今後のキャリアにおいても一層のご発展があることを確信しております (中野 永)。

|

|

|

|

|

2024/12/23

|

|

第130回新潟臨床放射線学会が開催されました 第130回新潟臨床放射線学会が開催されました

|

|

2024年12月14日に新潟大学医学部講義室にて第130回新潟臨床放射線学会が開催されました。コロナ禍後では2回目の現地開催となり、新潟県内の診断医と治療医および医学物理士が集い症例報告や研究報告がなされました。私自身も放射線治療部門で「前立腺強度変調放射線治療における知識ベースを用いた治療装置間の線量分布検証」というテーマで発表を行いました。このような貴重な機会を通じてさらに多くの知見を得ることができ、今後の業務に活かしていきたいと感じました。発表の準備をするにあたり、ご指導いただきました先生方に心よりお礼申し上げます。

会終了後にはANA Crowne Plaza Niigataにて同窓会忘年会も開催され、医学物理グループからは棚邊先生、レジデントの坪井様、本間が参加しました。普段お会いする機会の少ない診断科の先生含め多くの先生方と交流を深めることができました。引き続き新潟県の医療の質向上に貢献できるよう努めてまいります。

(医学物理士レジデント 本間大晴)

筆者発表の様子

同窓会忘年会にて(右から筆者、石川教授、坪井氏、棚邊先生)

|

|

|

|

|