|

|

|

2016/11/25

|

|

日本放射線腫瘍学会第29回学術大会(2016年11月25日-27日 京都) 日本放射線腫瘍学会第29回学術大会(2016年11月25日-27日 京都)

|

|

棚邊です。去る2016年11月25日-27日の3日間、国際京都会館に於いて日本放射線腫瘍学会第29回学術大会が開催されました。紅葉が最も美しい11月、国内外から多くの方々が参加されており、メインテーマである「次世代との対話-さらなる高みを目指して」に相応しい数多くの発表が行われていました。中でも近年のホットトピックであるビッグデータや機械学習、Radiomicsに関する講演を拝聴できて大変勉強になりました。今後、国内でもこれらに関する多くの研究成果が報告されるであろうと思います。

当グループからは医学物理士レジデント2名がそれぞれ口演発表を行いました。2年目の高橋春奈さんは「悪性神経膠芽腫おける生物学的モデルを考慮した至適寡分割線量の比較検討」について発表しました(棚邊代理)。近年の固定技術精度の発展にともない寡分割照射が普及しておりますが、本研究では放射線誘発性脳壊死のリスクを抑えた上でどの位線量増加が可能なのかについて後ろ向きに検討しました。過去の研究では、膠芽腫に対するIMRTにて症例の約40%に脳壊死が起きたという報告もあり、本成果は、放射線治療のリスク・ベネフィットを考慮した重要な知見と考えます。また、1年目の久島尚隆さんは「前立腺IMRTにおける直腸線量の知識ベース下限モデルにもとづくDVH解析」について発表しました。近年Knowledge-based treatment planningが搭載された治療計画装置が普及しつつありますが、物理学的線量指標から生物学的な線量指標を高い精度で予測するという報告は少ないです。本研究では、121症例の前立腺IMRT患者の治療計画データをもとに構築された予測下限モデルを用いて再治療計画を行うことで、モデル適応前に直腸線量およびNTCPを有意に低減できた、という報告です。今回は回帰モデルを用いた検討でしたが、今後は機械学習を用いた予測も検討していきたいと考えております。

私自身は、島津製作所ランチョンセミナー「動体追跡治療の最新動向」にて、SyncTraX FX4 versionのクリニカルコミッショニングについてお話させていただきました。SyncTraXは2011年に北海道大学と島津製作所が新型動体追跡放射線治療装置として共同開発された装置です。そして2015年、出張先である魚沼基幹病院にてSyncTraX FX4 versionの初号機が導入されました。このバージョンでは、2管球-2検出器方式から4管球-4検出器方式に、カラーI.I. 検出器からFPDにそれぞれ変更されるなど多くのバージョンアップが施されたほか、患者位置決め装置SmartAlignerシステム(SAS)が搭載されました。このシステムは4つの管球-検出器を有する為に撮像範囲が広範であり、ノンコプラナー照射を含む様々な照射部位に対して患者位置決めが可能です。講演では、脳定位放射線治療を高精度に行えるかどうか評価するための検証内容:SASとリニアック両座標系の整合性確認試験・SASの位置検出精度評価・被曝線量評価・E2E試験の結果について取り上げました。本システムが脳定位放射線治療を施行可能な精度を有していることを確認しましたので、来年度以降は動体追跡放射線治療開始に向けた基礎検証およびクリニカルコミッショニングを進めていきたいと思います。

本学会報告に当たり特筆すべきは、当科青山教授が阿部賞を受賞されたことです。受賞内容は、2015年にJAMA Oncologyに掲載された全脳照射+定位照射のJROSG 99-1試験の二次解析であり、標準治療の確立に当たり大きな将来的発展が期待される成果です。青山教授の受賞講演を拝聴し、私たちも大変励みになりました。当医学物理グループも医学物理的観点から臨床研究に貢献できるよう努めて参ります。(棚邊哲史)

青山教授による阿部賞受賞記念講演

|

|

|

|

|

2016/10/1

|

|

平成28年度4大学合同学生セミナー 平成28年度4大学合同学生セミナー

|

|

去る10月1日、東北大学艮陵会館に於いて市民公開講座「がんプロフェッショナルによる医療最前線」連携開催平成28年度4大学合同学生セミナーが開催されました。医学物理グループからは和田眞一教授、久島尚隆医学物理士レジデント、そして棚邊が参加致しました。セミナーの演題数は昨年同様、東北大学・山形大学・福島県立医科大学・そして新潟大学の4大学から各2演題であり、本学からは土田純子先生と久島医学物理士レジデントが発表されました。私は基礎生物学分野に関する演題の座長を仰せつかり、大変貴重な経験をさせていただきました。今後も、医学物理士の立場から東北がんプロに貢献できるよう、継続して努めてまいります。(棚邊哲史)

座長を務める筆者(写真左)と久島医学物理士レジデント(写真右)

|

|

|

|

|

2016/9/1

|

|

AAPM annual meeting 2016参加報告 AAPM annual meeting 2016参加報告

|

|

皆さんこんにちは、宇都宮です。2016年7月31日から8月4日まで米国のワシントンDCで開催されたAAPM annual meeting 2016に参加してきましたので、その報告をさせていただきます。

始めに残念な出来事から書かなければなりません。今回のAAPMで「Monte Carlo calculations to establish a simple relation of backscatter dose enhancement around high-Z dental alloy to its atomic number」(当グループ久島君の修士論文研究の内容)というタイトルでsnap oral presentationで発表する予定でしたが、搭乗予定であった成田空港発の便が欠航になってしまい、発表時間までに会場に到着することができず発表をキャンセルせざるを得なくなりました。やはり、海外の学会に参加するときには発表日の二日前までには現地入りしておいた方が良いというのが個人的な教訓です。

さて、今回のAAPMでも様々なテーマが議論されていましたが、私なりにいくつかピックアップすると下記のようになります:1. Radiomics, 2. MR-guided radiation therapy, 3. Machine learning, 4. AAPM TG-100 report。「Radiomics」とは、患者のCT画像やMR画像等から抽出できる量(腫瘍の形態や大きさ等)を基にして腫瘍の増大予測や患者の予後予測などを行う事を目的とした解析手法の総称です。日本では未だあまり聞きなれませんが、ビッグデータ解析の分野とも関係が深く、今後も放射線医学の様々な分野で応用が期待できる解析手法だと思いました。「MR-guided radiation therapy」はMR画像を基にした適応放射線治療(adaptive radiation therapy; ART)で、近年「MRIdian system」(ViewRay社)が臨床導入された事もあり様々な施設からの報告がありました。治療精度の向上に大きな可能性を感じる一方で、輪郭作成や最適化において必要とされるマンパワーの増大や線量合算の精度など克服しなければならない課題も多いという印象です。「Machine learning」は機械学習と訳されますが、今や医学物理業界でも標準的な手法の一つになったという印象です。「AAPM TG-100 report」はプロセスマップ、FMEAs(Failure Mode and Effects Analysis:故障モードと影響解析)、フォルトツリー解析など今まで放射線治療で用いることが少なかった手法を用いた全く新しい統合的品質管理(QM)の手法が詳細に述べられているレポートです。今回のAAPMではこのTG-100に関するセミナーや研究発表が多く催されていました。このレポートでは、多くの品質管理項目を網羅的に実施することが有効な品質管理のための必須条件ではなく、効率よく最大の効果が得られる品質管理プログラム、つまり「安全かつ高品質の放射線治療への最短コース」を探索することの重要性が示されており、米国だけでなく日本の放射線治療およびその品質管理においても非常に大きなインパクトを持つと思われます。

今回のAAPMは米国の首都ワシントンDCで行われましたが、私が以前から訪れてみたいと思っていたスミソニアン博物館群の中の国立航空宇宙博物館を見学してきました。とても楽しめましたが、学会の空き時間だけでは到底見きれるものではありませんでしたので将来再び訪れてみたいと思います。その他、定番ともいえるホワイトハウスやワシントン記念塔も訪問しました。また、毎年AAPM annual meetingで開催されているワシントン大学医学物理士レジデントコース(著者が2009年から2011年まで在籍)の同窓会に参加し、懐かしい面々と久しぶりに会う事が出来ました。中でも同期のレジデントとして一緒に研修したRojano KashaniさんとOlga Greenさんは、現在はいずれも母校のワシントン大学の医学物理士として第一線で活躍されており大変嬉しく思うと同時に自分も頑張らなければと励まされたように思います。(宇都宮悟)

|

|

|

|

|

2016/8/1

|

|

放射線部海開き 放射線部海開き

|

|

7月22日に放射線部の海開きが開催されました。開催場所の関屋浜は医歯学総合病院から歩いて行けるほど近くにあり、毎年開催されています。

放射線部の海開きは、医師、看護師、診療放射線技師、医学物理士の他職種合同で開催されています。今年はスタッフやその御家族を含め60人程度が参加され、終了まで大いに賑わいました。私自身、海に行くことが数年ぶりでとても楽しい時間を過ごすことができました。

日本海に沈む夕日を眺めながらのバーベキューは格段においしく感じました。

幹事の皆様、素敵な海開きをありがとうございました。 (久島 尚隆)

関屋浜から眺める日本海の夕日

|

|

|

|

|

2016/7/25

|

|

2016年度医学物理士認定試験対策 第1回模擬試験開催 2016年度医学物理士認定試験対策 第1回模擬試験開催

|

|

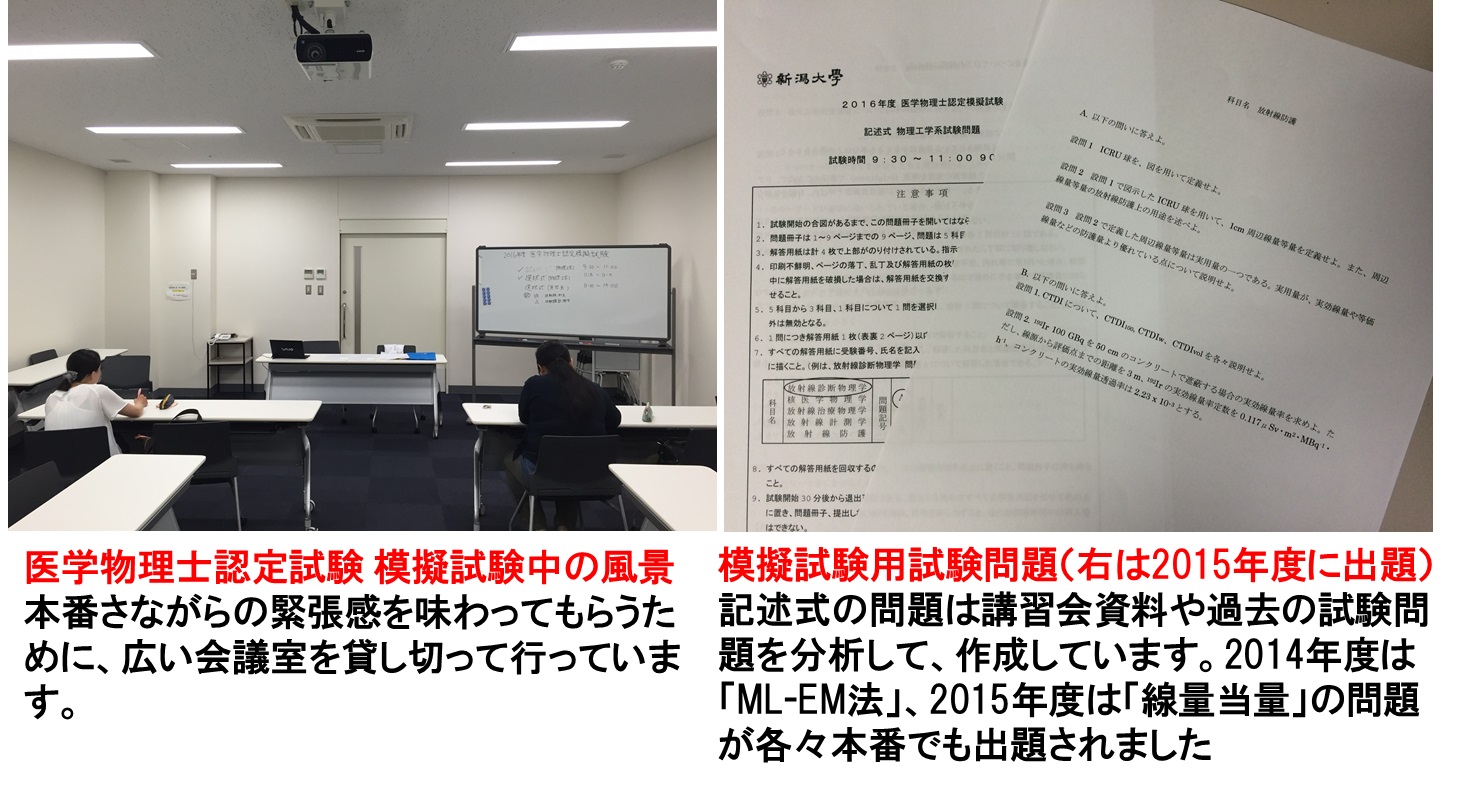

ポケモンGOが日本でも解禁され、世間の波に流されるようにダウンロードした棚邊です。ピカチュウなどのレアポケモンはなかなかGETできないですね。。

さて、当医学物理グループでは、本学の医学物理コース大学院生や医学物理士認定試験に興味のある方を対象に、7月と9月の2回に分けて、医学物理士認定試験の模擬試験を開催しております。2014年度から模擬試験を取り入れて以降、2年連続で合格率100%(計5名)を達成しています。昨年度から新たに追加された記述式 放射線防護では、2015年度模擬試験にて出題した内容と非常に類似した問題(周辺線量当量の定義)が出題されました。今年受験される大学院生の皆様も是非医学物理士への切符をGETしていただきたいと思います。(棚邊 哲史)

|

|

|

|

|