|

|

|

2017/1/28

|

|

第24回新潟放射線治療研究会・東北がんプロフェッショナル養成推進プラン新潟大学医学物理セミナー 第24回新潟放射線治療研究会・東北がんプロフェッショナル養成推進プラン新潟大学医学物理セミナー

|

|

医学物理士レジデントの久島です。1月28日に新潟大学医療人育成センター大ホールにて於いて第24回新潟放射線治療研究会および東北がんプロフェッショナル養成推進プラン新潟大学医学物理セミナーが開催されました。これまでの新潟放射線治療研究会は放射線治療医を主とした会でしたが、今回より医師に加えて診療放射線技師、看護師、医学物理士、メーカーが一同に会する新潟県の放射線治療関連の研究会としては初となる多職種参加型研究会に変わりました。新潟県内の放射線治療に従事する約120名の方々が参加され、会場内は熱気に満ち溢れていました。

研究会は、メーカープレゼンテーション(東洋メディック、Varian)、施設紹介(新潟市民病院)、一般演題3セッション(医師、看護師、放射線技師・医学物理士)、特別講演の順に行われました。メーカープレゼンテーションでは、患者QAとしてin-vivo dosimetry QAツール(Dosimetry check)や計算アルゴリズムAcurosXBのお話を、施設紹介では、患者さんに配慮した待合スペースの設計や、放射線治療計画装置や関連機器の院内LANを用いた一元管理など大変興味深いお話を聞くことができました。一般演題では、医師4演題、看護師3演題、診療放射線技師・医学物理士5演題の発表が行われ、いずれの質疑応答においても職種の垣根を超えた活発な議論が行われていました。中でも、看護セッションにおける治療経過と患者さんの治療意思を支えた症例報告が印象的でした。医学物理士は医師や看護師、診療放射線技師と異なり、患者さんと直接接する機会は少ないです。その分、私たちの業務のひとつである放射線治療計画の観点から、患者さんにとって最善の放射線治療計画を立案することで貢献しなければならないと改めて認識しました。私自身は、大学院の頃から進めている「歯科金属から生じる後方散乱電子による吸収線量増加に関する研究」発表を行いました。頭頸部放射線治療では、口腔内の歯科金属(インプラントや金冠)と治療用X線が反応を起こすことで、歯科金属の周囲に口腔粘膜炎が起こることがあります。この影響を減少させるために、歯科金属の最適な材質選定と影響評価に関する研究成果を報告しました。

特別講演では、北海道大学 清水伸一先生より動体追跡・実時間画像誘導放射線治療について、順天堂大学 杉本聡先生より放射線治療の吸収線量計算についてそれぞれご講演いただきました。いずれのご講演も基礎から最先端まで幅広い内容であり、大変勉強になりました。

今後も、新潟県内の多くの研究会に参加し、日々成長できるよう努めていきたいです。(久島尚隆)

|

|

|

|

|

2017/1/7

|

|

平成28年度東北大学・新潟大学合同放射線治療セミナー 平成28年度東北大学・新潟大学合同放射線治療セミナー

|

|

2017年最初の報告記となります、棚邊です。去る1月7日(土)、東北大学星陵キャンパス内に於いて平成28年度東北大学・新潟大学合同放射線治療セミナーが開催されました。東北大学との合同セミナーは昨年度に引き続き2回目となり、今年度は仙台での開催でした。東北大学、新潟大学関係者に加え、宮城県内の医療関係者やメーカーの方々など含め約50名の参加となり、会場内は熱気に満ちていました。

今年度のセミナーでは、各大学6名の先生方が日頃の研究成果をご発表されました(詳細は下のPDFをご覧ください)。本セミナーの特徴として、質疑応答の時間が通常の学会よりも長いことが挙げられます。1人当たりの発表時間12分に対して質疑応答時間が8分であり、深い議論が可能となります。通常の学会において、短い発表時間の中で発表者の専門的な研究を理解することは容易いことではありません。しかし、本セミナーのように、質疑応答・議論する時間を多く設定し発表者との対話を重んじることは、参加者の理解が深まりやすくなるだけでなく、発表者・研究内容に対して敬意を表することにも繋がると思います。各大学の先生方の発表後は、疑問から鋭い指摘まで非常に活発な議論が行われました。私自身も前半の座長を仰せつかったことで多くの質問をさせていただき、大変勉強になりました。特に、4次元CT換気能に焦点を当てた放射線肺臓炎予測や3Dプリンタを用いて独自に開発された線量測定法など大変興味深い研究報告を拝聴し、我々にとって大変励みになりました。

セミナー後の懇親会では、研究のディスカッションやお酒の席ならではの弾んだトークを通して、親睦を深めることができました。

角谷先生をはじめ、東北大学の皆様、企画・準備に関わっていただいた皆様、参加していただいた皆様に深く感謝申し上げます。(棚邊哲史)

|

|

|

|

|

2016/12/28

|

|

2016年放射線部忘年会 2016年放射線部忘年会

|

|

2016年の最後の更新を担当します久島です。12月28日の仕事納め後、新潟駅南にて新潟大学医歯学総合病院放射線部の忘年会が開催されました。放射線部は医師、看護師、診療放射線技師、医学物理士、クラークで構成されています。当日は70人を超える大人数での開催となり、ワンフロアを貸し切っても入りきらないぐらいの人であふれていました。医学物理士の業務上、普段は放射線治療部門の方と接する機会が多い一方で、放射線診断部門の方々とお話しする機会は多くありません。かつて大学病院で放射線技師として働いていた時にお世話になった方々、研究室へ遊びに来ていた後輩技師はもちろんのこと、初めてお会いする方々ともゆっくりとお話しできるのも忘年会ならではだと思います。チーム医療の礎は臨床現場だけでなく、院外でも育まれるものだと実感しました。

忘年会といえば余興です。今年の余興は、若手診療放射線技師によるはっぱ隊、研修医の森田先生と中野先生による平野ノラのモノマネ、新人医局員と斉藤先生による「Doctor X 放射線科医 大門光子(みつこ)」ショートムービーの3本立てでした。私は塩井先生、山田先生とともにムービーに参加させていただきました。ムービー撮影は、業務終了後に周囲に気付かれないようにこっそり準備する必要があり大変でしたが、放映時から大盛況となり頑張った甲斐がありました。私自身は、はちゃめちゃな放射線治療計画(PTVが体輪郭の外にある!!!!!)を作成した大門光子にそのミスを指摘する医学物理士を演じました。どの余興もそれぞれの個性がにじみ出ており、大いに会場を盛り上げました。お洒落な料理と美味しいお酒が楽しい時間に花を添え、宴は夜遅くまで続きました。

この忘年会は、私にとって社会人として初めてです。入職したての4月は、右も左もわからない状態で日々不安でした。そのような状態から多くの方々にご指導いただきながら、一人で業務をこなせるようがむしゃらに働きました。気が付くと2016年もあと僅か・・・時の流れは早いものですが、それだけ一生懸命働いた証だと思います。

来年も新潟大学医学物理士グループをよろしくお願いいたします。(久島尚隆)

放射線部集合写真 来年もよろしくお願いいたします!

|

|

|

|

|

2016/12/5

|

|

医学物理士レジデント口頭試験(高橋) 医学物理士レジデント口頭試験(高橋)

|

|

医学物理士レジデントの高橋です。12月3日に当院医学物理室に於いて医学物理士レジデント第3回口頭試験が行われました。第1回の「治療計画」セッション、第2回の「コミッショニング」セッションに続き、今回は「QA・QC」セッションに関する内容であり、AAPM TG40およびTG142レポートを中心に学習した成果が試されました。口頭試験という試験形式は当院の医学物理士レジデントコースの特色のひとつであり、我々レジデントにとっては次のセッションに進むための登竜門でもあります。筆記試験とは違い、自分の言葉で説明しなければならず、過去2回の口頭試験では、中途半端な理解・知識では通用しないことを痛感しました。今回の口頭試験に臨むに当たり、「重要事項を適切に説明できるか?」と自問自答を繰り返しながら学習しました。試験日当日、広島大学の医学物理士の齋藤先生と大野技師長が口頭試験の様子を見学されることもあり、新潟大学の名に恥じぬようにといつも以上に気合いを入れて臨みました。

口頭試験の設問は計5問で、1問あたりの回答時間は15分です。今回の試験内容も、基本的な設問から、臨床現場において想定される設問まで多岐に渡っておりました。大事なキーワードをなかなか答えらず苦戦した場面もありましたが、臨床現場で想定される設問に関しては自信をもって解答できました。ただ、設問の内容をしっかりと理解せずに、論点がずれたまま解答してしまうことがあったため、次回は特に気をつける必要があると思いました。

試験結果は点数だけではなく、設問ごとに詳細に評価していただけるため、説明が不十分であったところが明確になり、何より今後の学習の励みにつながります。(何年かぶりに通知表をいただいた気分になります。)これもひとえに、宇都宮先生、棚邊先生の手厚いご指導のおかげだと思います。今回も無事に合格となりましたが、いただいた評価を元に、すぐにTG40レポートを読み返しました。

試験終了後、齋藤先生と大野技師長から口頭試験に対する質問を何点かいただき、短い時間の中で的確な回答が求められるため大変である旨、一方でプレゼン能力や判断能力が鍛えられて非常に有意義な試験方法である旨、お答えしました。激励をいただいた斎藤先生ならびに大野技師長、本当にありがとうございました。

次のセッションは小線源治療や治療計画用CTのQA/QCがメインであり、2017年3月には4回目となる口頭試験が控えています。今度こそパーフェクトを狙って頑張りたいと思います!(高橋春奈)

|

|

|

|

|

2016/12/3

|

|

広島大学からの施設訪問 広島大学からの施設訪問

|

|

皆さんこんにちは、宇都宮です。2016年11月28日から12月2日にかけて広島大学の「世界最高水準の放射線治療チームの育成と地域及びアジア近隣諸国への展開」事業の一環としての施設訪問を受け入れましたのでご報告いたします。

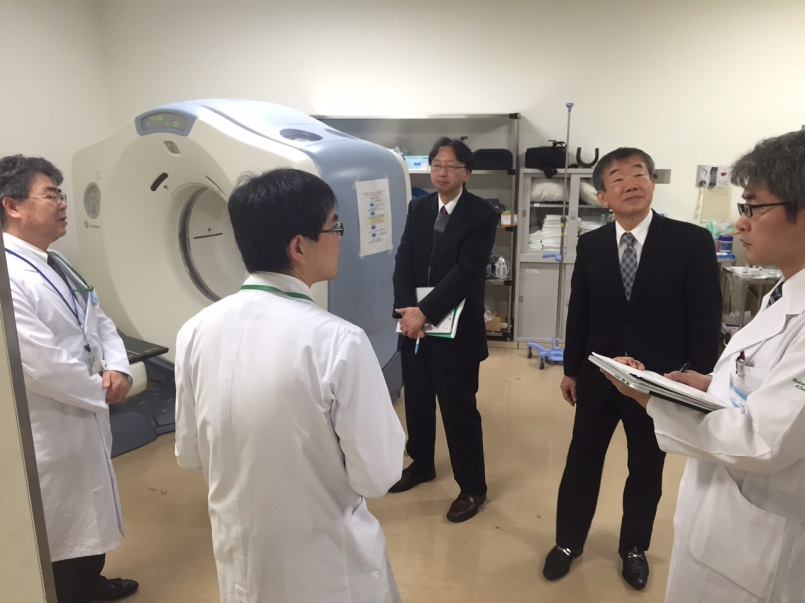

広島大学からは永田靖先生、大野吉美副技師長、齋藤明登物理士の3名が見学に来られました。見学する具体的な対象は、各職種の臨床業務、全体のワークフローにおける各職種の役割・連携、医学物理士レジデント研修などで、見学後に突っ込んだ意見交換も行いました。特に、当院で実施している医学物理士レジデントコースには大変興味を持っていただいたようで、レジデントの高橋春奈さんの口頭試験を見学していただき、レジデントの研修内容や評価方法については非常に詳細な内容まで質問されていました。

見学後に作成された報告書を拝見させていただきましたが、レジデントコースに対しては「たいへんユニークな教育が展開されていた」と評価していただけましたし、今回の施設訪問についても「有意義な訪問調査となった」と書いていただけたのは良かったと思います。今回の施設訪問の受け入れを通じて、自分達の日ごろの活動を客観的に見直す良い機会にもなりました。あらためて、当院を訪問先に選んでいただいた広島大学の先生方に感謝申し上げたいと思います。(宇都宮悟)

当科の治療計画用CT撮影室の見学をされる永田靖先生(右から2番目)、大野吉美副技師長(右から3番目)、齋藤明登物理士(右端)。新潟大学からは笠原技師長(左端)と阿部英輔先生(左から2番目)が説明を行いました。

見学後に意見交換を行いました(左から棚邊物理士、阿部先生、和田教授、齋藤物理士、大野副技師長、永田先生、笠原技師長)。

|

|

|

|

|