|

|

|

2018/7/23

|

|

医学生研究奨励賞授与式(2018年7月3日) 医学生研究奨励賞授与式(2018年7月3日)

|

|

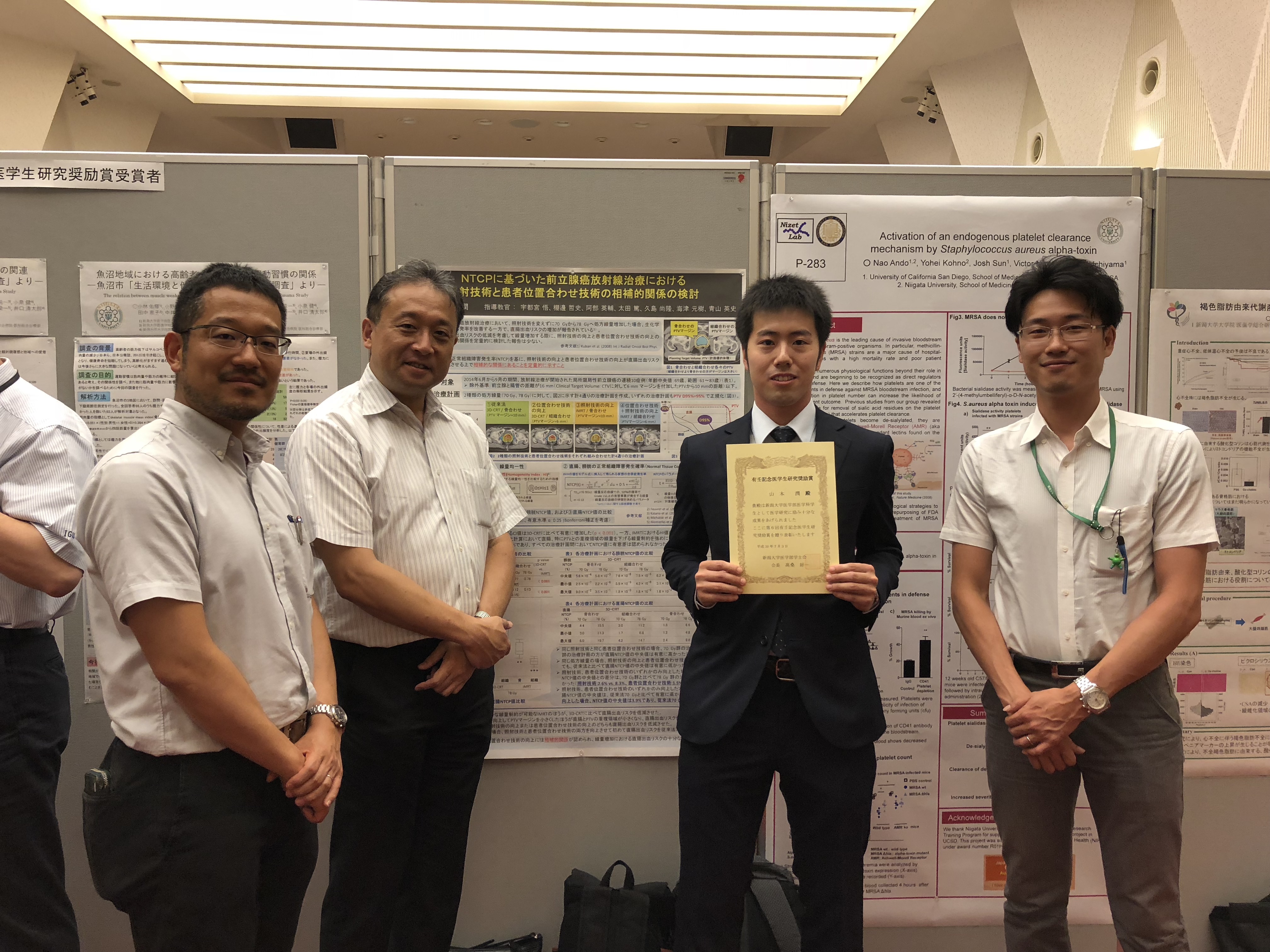

去る7月3日、有壬記念館にて医学生研究奨励賞授与式が行われ、2017年に放射線治療科にて医学研究実習を行った山本潤君(医学科)が受賞されました。

受賞演題名は「NTCPに基づいた前立腺癌放射線治療における照射技術と患者位置合わせ技術の相補的関係の検討」です。

山本君は2017年度の医学研究実習にて2ヶ月間、強度変調放射線治療(IMRT)と画像誘導放射線治療(IGRT)の関連性を定量的に明らかにするために、日々頑張っていらっしゃいました。実習後には、2018年2月に大阪で行われた高精度放射線治療外部照射学会にて堂々と発表されました。今回の受賞は、彼のこれまでの努力の賜物であると思います。

改めておめでとうございます!(棚邊哲史)

授与式後ポスターの前にて:左から宇都宮悟先生、青山英史先生、山本潤君、筆者

|

|

|

|

|

2018/3/22

|

|

本院2人目の医学物理士レジデントコース修了者(久島尚隆さん)の修了証書授与式が行われました 本院2人目の医学物理士レジデントコース修了者(久島尚隆さん)の修了証書授与式が行われました

|

|

2018年3月22日(木)に本院2人目の医学物理士レジデントである久島尚隆さんの修了証書授与式が病院長室にて執り行われました。「医学物理士レジデントコース」は、臨床現場で即戦力となる医学物理士を養成するための教育プログラムであり、医学物理士レジデントは当院にて2年間の研修を行います。先に挙げた教育プログラムの履修は米国では必須とされていますが、国内では未だ本院と筑波大学にしか開設されていません。久島さんは新潟大学の保健学科を卒業し、保健学研究科を修了後に当コースに進まれた、本学が自前で育て上げた貴重な人材です。私自身、久島さんが大学院生の頃からの付き合いでしたが、レジデントコースの2年間を通して日進月歩の成長をとげる彼の姿を見られたことは、指導者として何よりの喜びです。新年度からは新潟県厚生連 長岡中央病院における初の医学物理士として新たな一歩を歩むことが決まっております。本院にて培ってきた知識や経験を存分に活かし、更なる高みを目指してがんばっていただきたいです。2年間おつかれさまでした。(棚邊 哲史)

集合写真

|

|

|

|

|

2017/12/

|

|

日本放射線腫瘍学会第30回学術大会(2017.11.17〜11.19 大阪) 日本放射線腫瘍学会第30回学術大会(2017.11.17〜11.19 大阪)

|

|

去る2017年11月17日-19日の3日間、大阪コンベンションセンターに於いて日本放射線腫瘍学会第30回学術大会が開催されました。紅葉が色づく11月、メインテーマである「放射線腫瘍学の役割拡大 ビッグデータ時代における挑戦」に相応しい発表が多く見受けられました。昨年の第29回学術大会に引き続き、ビッグデータをはじめ、機械学習、Radiomicsに関する研究成果が増えてきたように感じました。

当グループからは棚邊が研究発表2演題とランチョンセミナー、医学物理士レジデントの滝沢さんがポスター発表を行いました。JASTROgram-978のニュースにて、私の口演発表『正常脳の正常組織障害発生確率を用いた悪性神経膠腫に対するVMATの適応基準の検討』が注目の一般演題に選出されました。注目の一般演題とは、査読評価が高かった演題を意味しており、初日、2日目あわせて計9つの演題のみ選出されていました。また、「VMAT照射の臨床的な適応について、NTCPに基づいた解析により明確な指標をしめした有益な研究結果」とのコメントをいただきました。

滝沢さんは「前立腺癌放射線治療における金マーカー照合の3軸位置合わせ精度」について発表しました。6軸補正が可能な放射線治療機器が増えている昨今、果たして6軸合わせは良好な精度を担保できるのか、prospectiveに検討を重ねてきました。今後は、どのような症例が6軸補正が必要なのか症例の選択基準を模索していきたいと考えています。

私自身は、昨年に引き続き島津製作所ランチョンセミナー「動体追跡治療の最新動向」にて、SyncTraX FX4 versionの動体追跡クリニカルコミッショニングについてお話させていただきました。現在は3DCRTにおける動体追跡放射線治療のクリニカルコミッショニングを終えたばかりですが、今後は動体追跡放射線治療の課題である照射時間を短縮するために、FFFやVMATの技術を取り入れて検討を重ねていく予定です。

今後も継続的に動体追跡放射線治療をふくむ呼吸同期照射やIMRT/VMATを軸にした研究を進めていきたいと思います。(棚邊 哲史)

|

|

|

|

|

//

|

|

第59回米国放射線腫瘍学会に参加しました(2017.9.24-27) 第59回米国放射線腫瘍学会に参加しました(2017.9.24-27)

|

|

2017年9月23日から27日の期間、アメリカ SanDiegoに於いて開催された第59回米国放射線腫瘍学会(ASTRO)に参加しましたので、報告いたします。

新潟大学からは海津先生と斎藤先生、医学物理グループからは私と高橋さんがそれぞれポスター発表しました。私自身、ASTROは2回目の参加・発表でしたが、初めて(2010年)のASTROも今回同様SanDiegoでした。

学会期間中は朝から多くの参加者が各セッションを聴講しており、特に進行頭頸部癌に対する化学放射線治療の臨床試験に関するセッションが人気だったようです。

私はPhysicsセッションにて"Clinical commissioning of a novel patient positioning system with four X-ray tubes and flat panel detectors for brain stereotactic radiotherapy"というタイトルにて、動態追跡放射線治療用システムSyncTraX FX4の位置照合に関して発表いたしました。

学会後は、先生方とミッドウェー付近のシーフードレストランにて夕食を共にしたり、ダウンタウンを散策したり、SanDiegoを満喫することもできました。

今後もAAPM, ASTROをはじめとした国際会議にて継続的に発表していきたいと思います。(棚邊 哲史)

|

|

|

|

|

2017/12/1

|

|

本院初の医学物理士レジデントコース修了者・高橋春奈さんの修了証書授与式が行われました 本院初の医学物理士レジデントコース修了者・高橋春奈さんの修了証書授与式が行われました

|

|

2017年10月5日(木)、本院初の医学物理士レジデントである高橋春奈さんの修了証書授与式が病院長室で行われました。

「医学物理士」とは、主に放射線治療において治療の精度や安全性が十分なレベルにあるかを担保する職種であり、「医学物理士レジデントコース」とは、臨床現場で即戦力となるような医学物理士を養成するための研修を行う教育プログラムです。このような教育プログラムの履修は米国では必須とされていますが、国内では本院と筑波大学にしか開設されていません。高橋さんは本院初の医学物理士レジデントコース修了生であるだけでなく、国内でも非常に貴重な人材ということになります。

新潟市民病院の医学物理士として新たな一歩を既に歩み始めた高橋さんには、更なる高みを目指して頑張っていただきたいです。

左から:鈴木榮一病院長、医学物理士レジデント・高橋春奈さん、放射線治療科・青山英史教授

|

|

|

|

|