主な対象疾患

当院は、国内でも古くから心臓手術に取り組んできた施設の一つであり、長い歴史の中に多くの手術実績を有しています。

成人心臓血管外科グループでは、次の様な疾患の外科治療を担当しています。

- 対象疾患

-

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 心臓弁膜症

- 心臓腫瘍

- 重症心不全

- 胸部大動脈瘤

- 腹部大動脈瘤・腸骨動脈瘤

- 末梢血管疾患(閉塞性動脈硬化症、急性動脈閉塞症、他)

- 静脈疾患(下肢静脈瘤、他)

これらの疾患の多くは、加齢とともに発症する傾向があり、人口の高齢化に伴い、手術が必要となる患者様も増加しております。当院でも手術症例数が年々増加しています。

我々、成人心臓血管外科グループでは、毎週1回、循環器内科医、放射線科医と合同のカンファレンスを行っており、患者様一人一人について、診断、治療方法に関して意見を交わし、患者様にとってより低侵襲で最適な治療方法の選択を行っています。近年、患者様の高齢化に伴い、様々な持病を持っている患者様も多くいらっしゃいます。さらに、医療技術の進歩によって治療方法も一つとは限らず、治療方法の選択に迷う患者様も多く見られます。このような場面において、我々は、患者様・ご家族に十分な説明を行い、患者様・ご家族のご意見を尊重し、治療方法の選択を行います。手術を受けられる患者様が増える中にあっても、この姿勢を貫き、患者様本位の診療を心掛けて参ります。

当グループの取り組み

【1】虚血性心疾患に対する手術

- 低侵襲治療であるOPCAB(人工心肺を用いない冠動脈バイパス術)を標準術式としています。

- 完全血行再建を目指しています。

- 良好な長期成績が期待できる両側内胸動脈グラフトの使用を積極的に行っています。

- 複合手術も積極的に行い、心機能の改善に努めています。

狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患に対する治療は、薬物治療、カテーテル治療、冠動脈バイパス術があります。毎週行われる循環器内科医との検討会で、患者様にとって最も良い治療法を選択し、冠動脈バイパス術が最適と判断された患者様に対しては、低侵襲かつ良好な長期成績を見据えた手術を目指しています。

近年冠動脈バイパスに加え弁膜症や動脈瘤に対する手術を同時に必要とする患者様が増えていますが、積極的に同時手術を行っています。

【2】心臓弁膜症に対する手術

- 可能な限り弁形成術を行い、生活の質(quality of life)の向上を目指しています。

- 胸骨を切らないMICS(低侵襲心臓手術)を積極的に行っています。

心臓弁膜症治療は、当科では古くから取り組んできた分野で、1965年に第1例目の人工弁置換術を行っており、長年培われてきた実績を有しております。心臓弁膜症の手術は、人工弁への置換術と弁形成術の2つがあります。人工弁置換術は、心機能の劇的な改善をもたらし、長年の良好な成績のある優れた手術です。しかし、自己の弁を可能な限り温存し、傷んだ部分を手直しする弁形成術の方がより生理的で心臓にとって優しい手術と言えます。当科では、僧帽弁・三尖弁に加え、大動脈弁閉鎖不全症に対しても積極的に弁形成術を実施し良好な成績を得ています。

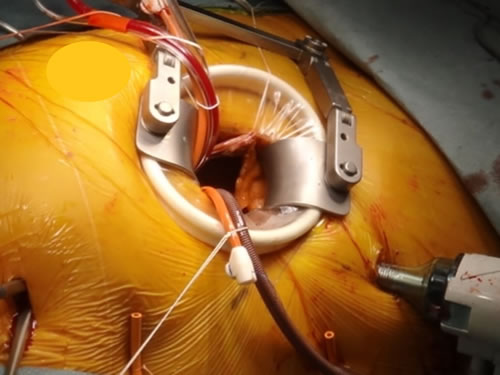

当科では、2018年より胸骨を切らない心臓手術(MICS:低侵襲心臓手術、図)を導入しています。胸の真ん中に創がなく創部が目立たないこと、胸骨を切らないため退院後の生活制限が極めて少ないこと、手術後の回復がはやいことが利点になります。右乳房脇の小さな創から内視鏡(胸腔鏡)による観察下に行う高難度の手術ですが、術後の患者様の満足度は非常に高く術後の成績も良好に経過しています。僧帽弁閉鎖不全症及び三尖弁閉鎖不全症に対する形成術の他、大動脈弁置換術についてもMICSを積極的に行っています。

現在、新潟大学では弁膜症治療に対するカテーテル治療も実施可能となっています。新潟大学における弁膜症治療は、循環器内科との協働によるハートチームにより、カテーテル治療やMICSを含め、患者様ひとりひとりに最適な治療法を検討し実施しております。

【3】重症心不全に対する手術

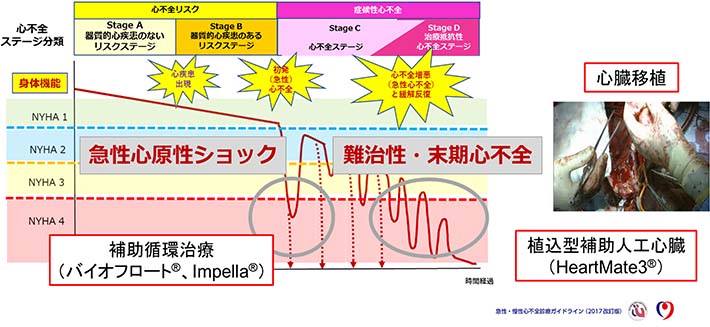

- 急性心不全、心原性ショックに対する補助循環治療

当科では、急性心筋梗塞や弁膜症などによる急性心不全、心原性ショックに対して、積極的に機械的補助循環装置(Mechanical Circulatory Support:MCS)を用いた治療を行っております。従来から用いられている体外式膜型人工肺(ECMO)だけでなく、近年、経皮的に挿入可能で、低侵襲なデバイスである循環補助用ポンプカテーテル(Impella®)や、本邦で開発された体外設置型補助人工心臓(バイオフロート®)など、医療の進歩によって、様々な選択が可能となっております(図1)。心臓血管外科、循環器内科、臨床工学技士、看護師など多職種からなるハートチームで検討し、患者様の病態にあわせたデバイス選択による最適な治療を提供することで、救命だけでなく、治療成績の向上に努めております。

- 難治性、末期心不全に対する植込型補助人工心臓治療

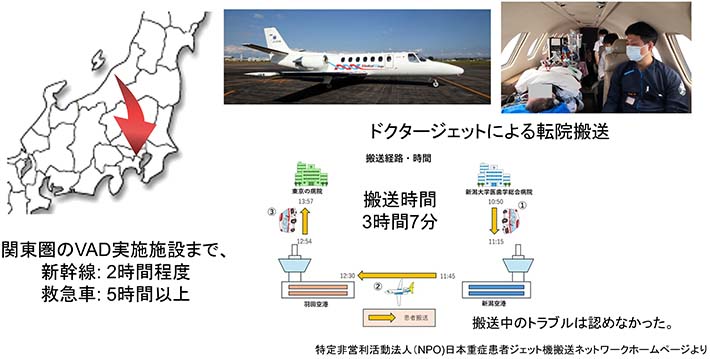

従来の心不全治療では効果がなく、徐々に進行し、不可逆的な末期心不全となった場合、心臓移植が治療のGolden Standardとなります。しかし、日本における心臓移植待機期間は長期にわたるため、Bridge to Transplant(移植への橋渡し治療)として、植込型補助人工心臓を装着することが可能です。一方、心臓移植には年齢制限やさまざまな制約があることから、心臓移植ではなく、植込型補助人工心臓を装着し、自宅でいままでと変わらない生活を過ごすDestination Therapyという治療が日本でも保険適応として行えるようになっております。当科では、植込型補助人工心臓管理施設として、関東圏の高次医療機関と連携し、このような治療を受けられた患者様が地元で生活できるように外来や入院管理を行っております。現時点では、このような植込型補助人工心臓の適応となり、治療を希望されても、新潟県内に装着手術を行える施設がないため、長距離の移動を乗り越えて、他府県で治療を受ける必要があります。当科では、ドクタージェットの活用(図2)などにより、迅速、安全に搬送ができるような体制作りを行っておりますが、新潟県でも植込型補助人工心臓の装着手術ができるようになると、このような負担がなくなり重症心不全治療が新潟県内で完結できるようになります。当院では、2026年には植込型補助人工心臓実施施設を取得する見込みとなっており、新潟県における重症心不全治療の成績向上とさらなる選択肢を提供できるように尽力しております。

【4】大血管に対する手術

1.(真性)胸部大動脈瘤、(真性)腹部大動脈瘤に対する手術

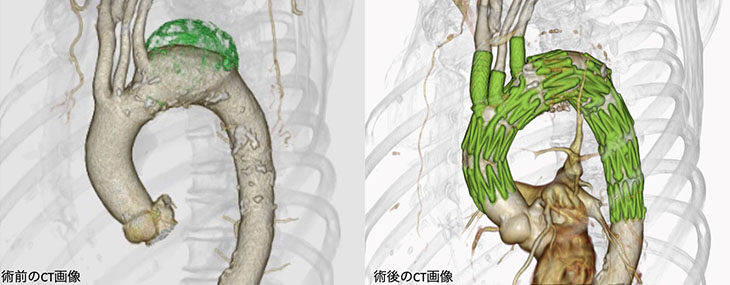

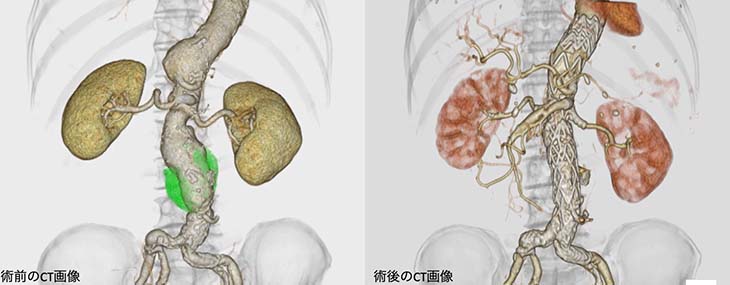

- 低侵襲治療であるステントグラフト治療を積極的に行っています。

- ステントグラフト治療では、診断から治療方針決定、手術に至るまで、放射線科専門医(カテーテル専門医)と共に行っています。

- 動脈瘤破裂にも積極的にステントグラフト治療を導入しています。

- 重要な臓器(肺、腹部臓器等)への血流を温存しながらステントグラフトを留置することが可能です(開窓ステントグラフト+ブランチ再建)。

当科は、全国でも特に積極的にステントグラフト治療を行っている施設の一つです。ステントグラフト治療は、これまで我々外科医が行ってきた手術治療と放射線科専門医(カテーテル専門医)が行ってきたカテーテル治療の融合です。当科では、動脈瘤患者様の診断から治療方針決定、手術のプランニング、実際の手術施行に至るまで、放射線科専門医と共に行っています。これが、当科で動脈瘤治療の殆どをステントグラフト治療で行うことができる所以であり、お互いがこれまで培ってきた知識、技術を発揮することで、より困難な患者様に対してもステントグラフト治療を可能としてきました。ステントグラフト治療を行うことによって、これまで開胸・開腹手術では適応にならなかった高齢者や合併症を有する手術患者様も増えています。また、動脈瘤の破裂は極めて死亡率の高い病態で、従来の開腹、開胸による手術は非破裂状態の手術よりも一層、患者様への負担が大きくなります。そのため、動脈瘤破裂こそ、ステントグラフト治療の低侵襲性が発揮される病態と我々は考えており、積極的にステントグラフト治療を行い良好な手術成績を達成しています。

2.大動脈解離(解離性大動脈瘤)に対する手術

- 迅速に緊急手術を行います。

- 迅速なCT診断の下、適応症例には低侵襲治療である緊急ステントグラフト治療も行っています。

- StanfordA型大動脈解離

- 救命のために、緊急的に上行(弓部)大動脈人工血管置換術が必要な疾患です。当科では、救急部、手術部、臨床工学技士と緊密に連携を取り、他院からの紹介患者様も含め、速やかに緊急手術を行うことが可能です。但し、上行(弓部)大動脈人工血管置換術は超低体温脳分離体外循環という特別な人工心肺の方法を必要とし、患者様にとっては、最も負担が大きな手術といっても過言ではありません。しかし、Stanford A型大動脈解離の中には、CT画像を詳細に解析することによって、低侵襲治療であるステントグラフト治療が可能な症例があることが判ってきました。当科では、救急の現場においても放射線科専門医(カテーテル専門医)と連携を取り、CT画像を検討し、可能な症例にはステントグラフト治療を行い、患者様の負担軽減に努めています。

- Stanford B型大動脈解離

- 従来は、破裂、臓器虚血、瘤径拡大など急性期に症状を有する特別な患者様を除いて、殆どの症例で内科的治療(降圧療法)が行われてきた疾患です。しかし、Stanford B型大動脈解離では、瘤径が徐々に拡大する患者様が存在し、慢性期の大きな問題となっています。当科では、急性期に症状を有する患者様のみならず、将来の瘤径拡大予防を見据えて、無症状であっても急性期から亜急性期、患者様によっては慢性期にもステントグラフト治療を行っています。

【5】末梢血管疾患

末梢血管疾患の多くを占める閉塞性動脈硬化症の治療はまず、運動療法、薬物治療が試みられ、効果が得られない患者様では、カテーテル治療、バイパス手術などの外科的治療が選択されます。また、カテーテル治療とバイパス手術を組み合わせるハイブリッド手術を行うこともあり、より複雑な病変に対しても充分な治療効果が得られるようになりました。

当科では、ステントグラフト治療と同様に、放射線科専門医(カテーテル専門医)と意見を交換しながら、外科的治療の内、患者様に最適な方法を決定しています。