腎分子病態学分野 河内裕先生が日本腎臓学会 第15回(2023年)ベストサイテーション賞を受賞しました。(当該論文はこちら)

2024年2月19日18時30分から医療人育成センター(ハイブリット開催)で第18回腎研究セミナーが開催されます。(詳細はこちら)

2023年11月27日18時30分から、医療人育成センター(ハイブリッド開催)で第17回腎研究セミナーが開催されました。(詳細はこちら)

2023年7月10日18時30分から、医療人育成センター(ハイブリッド開催)で第16回腎研究セミナーが開催されました。(詳細はこちら)

病態栄養学分野 細島康宏先生が日本病態栄養学会 2022年度学会賞「Albireo Award」を受賞しました。(詳細はこちら)

2023年1月30日18時30分から、医療人育成センター(ハイブリッド開催)で第15回腎研究セミナーが開催されました。(詳細はこちら)

2022年11月21日18時30分から、医療人育成センター(ハイブリッド開催)で第14回腎研究セミナーが開催されました。(詳細はこちら)

2022年7月11日18時30分から、医療人育成センター(ハイブリッド開催)で第13回腎研究セミナーが開催されました。(詳細はこちら)

腎・膠原病内科学分野 渡辺博文先生が第65回日本腎臓学会学術総会でYoung Investigator Awardを受賞しました。

腎研究センター長に腎分子病態学分野 河内裕教授が就任しました。

新潟夏の腎が行われました。

成田一衛教授を総会長、河内裕教授を副会長とする第61回日本腎臓学会学術集会が朱鷺メッセで行われました。(リンクはこちら)

サイトをリニューアルしました。

新潟大学医学部には昭和20年代から強力な腎グループが存在しました。昭和29年(1954年)に内科学第2教室の木下康民教授、荒井奥弘先生らが我が国で初めての腎生検に成功し、同法を多数の腎疾患に適用しました。それにより、それまで不明であった腎炎やネフローゼ疾患の組織病理像が明らかになり、我が国の近代腎臓病学は飛躍的な進歩を遂げることとなりました。また当時、小児科学教室、泌尿器科学教室、病理学教室、耳鼻咽喉科学教室でも活発に腎臓に関連する研究を展開していました。このような背景があって、昭和48年(1973年)に腎に関する特別研究施設である腎研究施設が設置され、腎に関する基礎研究を進めてまいりました。内科学第2教室は木下康民教授ご退官後も、荒川正昭教授、下條文武教授、成田一衛教授の4代にわたり、我が国の腎領域の臨床、研究を牽引してきました。また2003年に機能分子医学講座が新潟大学での最初の寄附講座として設置され、斎藤亮彦特任教授らが中心となって腎臓領域における基礎研究・臨床をつなぐ橋渡し研究(トランスレーショナルリサーチ)に取り組み、多くの成果を上げてきました。内科学第2教室は臓器別の再編成により2015年に腎・膠原病内科、呼吸器感染症内科の2講座体制となり、再編後の腎・膠原病内科学講座の教授に成田一衛先生が就任しました。腎研究施設内でも基礎研究分野のみの体制での発展の限界を感じており改編の機運が高まっておりました。

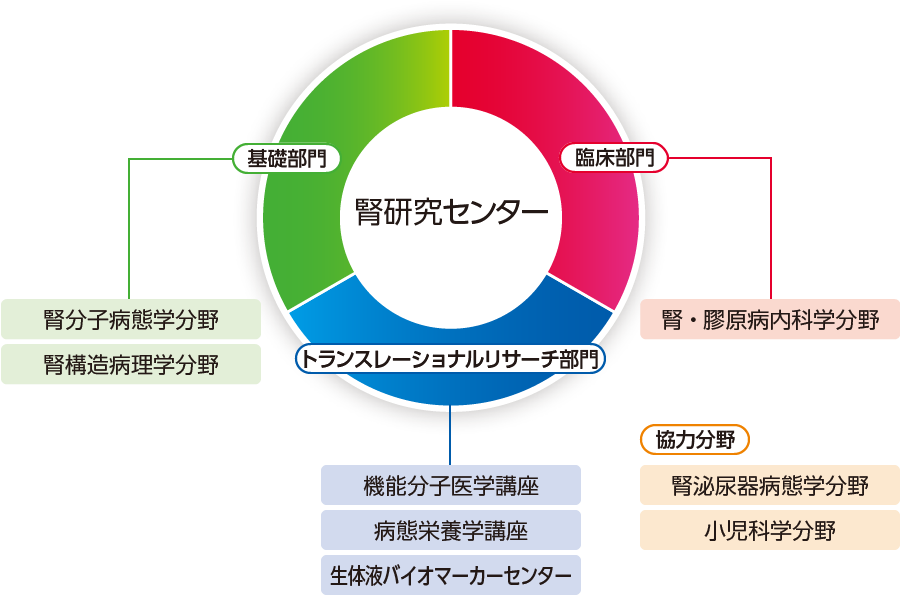

このような情勢の中、新潟大学における腎臓関連研究・教育・診療機能のさらなる充実を図るため、2016年に学内の腎グループを統合し、基礎、臨床、トランスレーショナル研究の3部門からなる腎研究センターを設立致しました。現在、腎研究センターは基礎部門(腎分子病態学分野、腎構造病理学分野)、臨床部門(腎・膠原病内科学分野)、トランスレーショナルリサーチ部門(機能分子医学講座、病態栄養学講座、生体液バイオマーカーセンター)で構成されており、各部門、分野、講座が一体となり腎臓病対策に取り組んでおります。

慢性腎不全により、血液透析、腹膜透析などの腎代替療法を必要とされている方は約34万人、その予備軍である慢性腎臓病患者数は1,300万人以上と推定されています。腎臓病は、最も重要な国民病の1つととらえられており、その対策は急務です。腎研究センターの設立趣意は「腎臓病の病因、病態を解明し、新たな診断法、治療法、予防法を開発すること、次世代の研究者と医療人を育成すること」です。センター員一同、一丸となって設立趣意達成に向けた努力を続けて参ります。引き続き御支援をお願い申し上げます。

新潟大学腎研究センターは、全国唯一の腎に関する総合センターです。腎に関する第一線の医療、国際的に評価の高い研究を体系的に学ぶことができます。腎臓病は、新たな国民病とみなされており、多くの若手医師、研究者の参画が待ち望まれている領域です。腎臓は生体の内部環境の恒常性を保つために進化してきた臓器で研究の対象としても大変興味深い臓器です。腎臓に興味のある若手医師、研究者の皆さん、伝統の新潟腎グループのメンバーになりませんか!

腎研究センター長

各分野をクリックすると関連サイトへリンクします。