1.研究概要

脂質生化学分野は、神経系の重要な事象である「脳の形成(脳はどのようにできるか?)」「脳の機能発現(脳はどのように働くか?)」「脳の損傷からの修復(脳は再生できるか?)」の3点について、タンパク質の相互作用から原理を説明する研究を行っており、細胞内小胞輸送、細胞骨格、タンパク質リン酸化などの観点から非神経系にも共通する分子原理についても研究を進めている。

詳しい研究内容については、脂質生化学ホームページをご覧ください。

2.研究テーマ

神経成長をコントロールする内因(成長円錐機能)と、外因(細胞外の因子)との相互作用を解析することで、神経成長と軸索再生の分子機構を明らかにする。

A. 成長円錐の機能に関する分子レベルの研究

- リン酸化プロテオミクスに基づく、成長円錐機能を支えるタンパク質リン酸化の同定と意義解明

- プロテオミクスに基づく小胞輸送の可視化と成長円錐機能との関連性解明

- 神経細胞の極性形成機構に関する新規シグナリングの解析

- 神経成長の非対称性の研究

B. コンドロイチン硫酸合成酵素欠損マウスに関する研究

- 神経可塑性の基盤となる構造的研究

- 神経成長・神経発生に関するコンドロイチン硫酸の意義の研究

- 多臓器の機能と病態に関するグリコサミノグリカンの研究

3.研究の成果

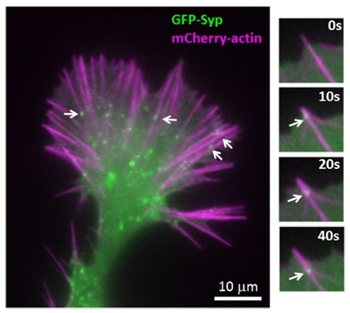

[分野] 成長円錐

[研究テーマ] 成長円錐の超解像度顕微鏡による小胞運動のイメージング解析

[内容]

成長円錐は、多数の小胞が存在することが知られていたが、その機能はどのような小胞蛋白質が存在するかわからなかったため、解析が進んでいなかった。当教室ではプロテオミクスで見出した小胞分子を標識し、これを超解像度顕微鏡で解析することで、成長円錐の小胞と、細胞骨格の新たな関係を見出した。この関係は、神経成長における、膜と細胞骨格のco-ordinationの分子機構として重要である(図は小胞分子synaptophysinとアクチンの動態)。

[図]

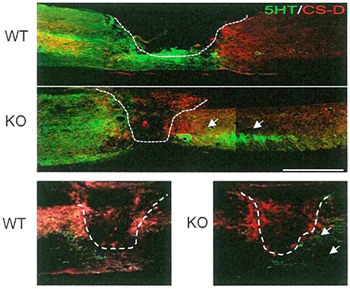

[分野] コンドロイチン硫酸

[研究テーマ] 脊髄損傷の効率的修復機構

[内容]

コンドロイチン硫酸(CS)は成長円錐及び、神経成長・軸索再生に対する最多量の抑制性分子である。 当教室ではCS合成の最も重要な酵素であるCSGalNAcT1を欠損させたマウスを作製したが、このマウスは野生型に比べて顕著な脊髄損傷からの回復を示した。

このメカニズムは、単にCS合成が減少したのみならず、グリコサミノグリカン全体の合成バランスが再生に最適化される可能性に深く関係していることが明らかとなりつつあり、鋭意検討を進めている(図は上記KOマウスでの再生神経の増加)。

[図]

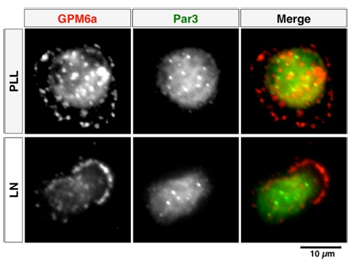

[分野] 成長円錐の分子機構

[研究テーマ] 極性決定の新規機構

[内容]

成長円錐のプロテオミクスで、成長円錐に濃縮されていることが見出されたGPM6aは機能未知の膜蛋白質であるが、当研究グループの解析により、GPM6aが細胞外のシグナルに基づいてすばやく極性を決定する因子であることを証明した(図はラミニンというシグナルが存在する際に、GPM6aが極性固定因子であるpar3よりもいち早く局在化することを意味する)。

[図]