1.概要

スポーツや音楽、外国語といった習い事は、大人よりも子どものほうが上達や習得が早いことを実感した方も多いはず。「三つ子の魂百まで」のことわざが、脳の成長では現実の現象として注目されています。子どもの脳には、個々の体験・経験に応じて神経回路を集中的に作る特別な発達期「臨界期」があり、この時期に作られた神経回路は個性として大人まで保たれる傾向にあります。一方、いじめや虐待など過度なストレス環境で育った子どもは、神経発達症(自閉スペクトラム症など)に似た情動行動や社会性行動を示すことが指摘されています。研究室では、脳の発達の仕組みを明らかにすることで、脳が柔軟に機能を獲得するメカニズムを明らかにし、脳機能の向上や、疾患の緩和に貢献することを目指しています。

2.研究テーマ

発達期(臨界期)の環境や経験は、五感の成長にも影響を与えます。例えば、r/lの聞き分けや絶対音感など、経験による脳機能の獲得が知られています。逆に、見る経験が妨げられると、視力の著しい低下(弱視)が生じます。弱視は、神経回路が柔軟に形成すされる臨界期の内に治療をしないと完治が難しくなります。しかし、どのような仕組みで子どもの脳に臨界期が現れ、なぜ大人の脳に現れないのか、未だに分からない点が多くあります。視覚に限らず、子どもの育った環境と経験の差が、どのように神経回路の形成と機能に影響を与えるのか。研究室では、遺伝子から脳機能、行動への影響にいたるまで、子どもの脳の発達が遺伝要因だけでなく、環境要因によっても左右される様を、多様な実験アプローチ法を用いて明らかにしていきます(下記参照)。

- ・経験により個性の基盤となる回路が作られる仕組みの研究

- ・子どもの柔軟な回路形成を大人で再現する方法の研究

- ・感覚、情動の発達を制御する遺伝子の研究

- ・行動の基盤となる回路の可視化

- ・行動を可視化する画像認識システムの開発

- ・神経発達症や精神疾患への応用の検討

3.研究成果と展望(専門的な内容です)

臨界期は、五感を認知する大脳の一次感覚野で最初に観察され、その後、成長とともに様々な脳機能を統合する高次連合野に拡がります。近年、神経発達症の解析からは“sensory-first説:幼児期の一次感覚野の情報処理異常が発端となり、高次連合野に異常が拡がる”ことが唱えられています。例えば、発達期の視覚異常は、顔認知やアイコンタクトの低下を招き、やがて情緒・社会性障害をもたらすと推測されます。さらに、健常と神経発達症の間で最も遺伝子の変化が大きいのは、大脳皮質のなかでも「一次視覚野」であることが報告されています。一方で、感覚の異常が、なぜ情緒・社会性障害へと波及するのか、両者の間に埋めるメカニズムの解明には至っていません。

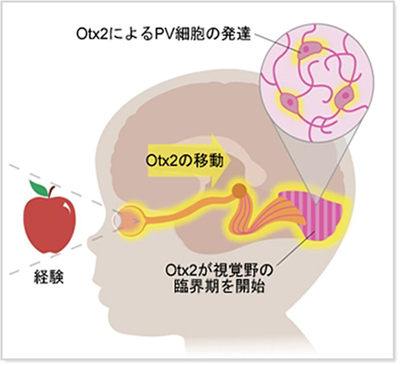

私たちは、マウスの一次視覚野で臨界期を人為的に活性化/不活性化できる遺伝子Otx2の作用を示してきました(Cell, 2008, J Neurosci, 2012, Sci. Rep. 2017, 図1)。Otx2遺伝子を欠損すると、神経細胞の発火を抑える抑制性細胞の機能が低下し(感覚過敏に関与)、臨界期が活性化されません。面白いことに、Otx2蛋白質は、個体の経験に応じて鍵となる神経細胞(多くはコンドロイチン硫酸をまとう)へと移動することから、経験を神経回路に伝える“経験メッセンジャー”であると考えられました。この際、Otx2蛋白質の量を増減させることにより、マウスにおいて臨界期の始終を人為的に操作することが可能になりました(大人マウスに臨界期を誘導し、弱視を治すことも可能)。ヒトのOtx2遺伝子変異では、発達遅延や自閉スペクトラム症、双極性障害が報告されています。Otx2は、神経回路や脳脊髄液によって大脳全域に運ばれるため、発達期の感覚異常を発端とした神経発達症や精神疾患を理解するための橋渡しになると考えています(Dev. Growth Differ, 2018)。

図1:経験依存的なOtx2蛋白質の移動と臨界期の活性化

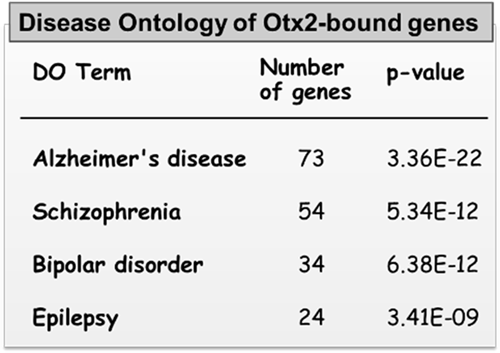

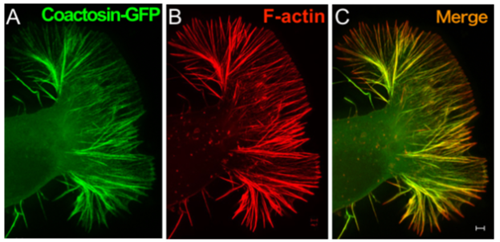

これまでに、Otx2蛋白質によって発現を制御される標的遺伝子を網羅的に探索してきました(ChIP-seq, RNA-seq, RIP-seq)。精神疾患に関わる遺伝子群(Nipbl, Crhbp, Oxtr等)、自閉症リスク因子である細胞骨格因子(Ank1, SPTBN2, Cotl1等)を標的として同定しています(Front. Neurosci. 2017, Front. Cell Dev. Biol. 2021, 図2)。中でも、自閉スペクトラム症を伴うコルネリア デ ランゲ(CdLS)症候群の原因遺伝子Nipblが、クロマチン制御因子としてOtx2と協調して働くこと(千以上の共通標的遺伝子を同定)、新規アクチン重合因子Cotl1/ Coactosin(図3)が神経発達症にみられる視覚優位の症状に関与することなどが、分子生物学・組織学・神経生理学・行動学の解析から徐々に明らかになってきています。

図2:Otx2ホメオ蛋白質のゲノム上標的遺伝子

神経細胞突起において、緑色標識されたcoactosin は、赤色標識されたアクチン細胞骨格と結合し、同じ場所に観察されます (Front. Cell Dev. Biol. 2021)。

図3:アクチン細胞骨格(F-actin)に結合するcoactosin因子

※「細胞の動き」と「アクチン細胞骨格および因子の動き」を超解像度顕微鏡で観察

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.660349/full#supplementary-material

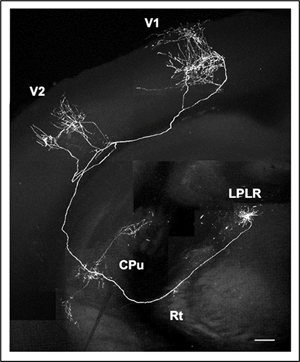

単一神経回路の可視化(例)

1つの視床神経細胞(LPLR)から複数の脳の領域(線条体CPu, 大脳視覚野V1/V2)に回路が形成される(Front. Neural Circuits 2020)