運動ニューロンの制御因子としてQuaking5を発見 −運動ニューロン疾患の病態解明に期待−

新潟大学大学院医歯学総合研究科神経解剖学分野の矢野真人准教授、慶應義塾大学殿町先端研究教育連携スクエアの矢野佳芳特任講師(研究当時:新潟大学大学院医歯学総合研究科神経解剖学分野・特任助教)、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之センター長/教授は、武田薬品工業株式会社、新潟大学脳研究所との共同研究により、脊髄運動ニューロンに特異的に発現する唯一のRNA結合蛋白質(RBP、注1)として、Quaking5(Qki5、注2)を同定しました。さらには、Qki5がRNA制御を介して、運動ニューロン(注3)の分子的な特性の獲得や細胞機能を制御し、ストレスに対しては保護的に働く分子機構が存在することを明らかにしました。

これまで、運動ニューロン疾患(注4)の原因分子または病態関連分子として、様々なRNA結合蛋白質が同定されていますが、なぜ運動ニューロンが選択的に変性し、脱落するのかという根本的な疑問に関しては解明されておらず、根治的な治療法の確立には至っていません。今回、本研究チームは脊髄に存在する多くのニューロンの中で、運動ニューロンに特異的にQki5が発現し、機能していることを突き止めました。さらに、Qki5が運動ニューロン特異的な選択的スプライシング制御(注5)をしていること、ストレス応答分子機構に対して抑制的に働くことにより、運動ニューロンの保護的な役割を果たしていることを発見しました。本研究成果は、RNA制御を介した運動ニューロンの維持の新しい分子経路を明らかにしたことにより、今後の運動ニューロンの細胞機能の解明および運動ニューロン疾患の病態解明や新たな創薬を含む治療法開発につながることが期待されます。

本研究成果は、2024年9月3日、米国科学アカデミー(National Academy of Sciences[NAS])が発行する国際学術誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [PNAS]」のオンライン版に掲載されました。

【本研究成果のポイント】

・脊髄運動ニューロン特異的なRNA結合蛋白質としてQki5を同定した。

・Qki5は選択的スプライシング制御により、運動ニューロンらしさを規定している。

・ストレス下において、Qki5は運動ニューロンの保護的な役割を果たしている。

Ⅰ.研究の背景

RNA結合蛋白質は、ダイナミックかつ複雑なトランスクリプトーム情報の厳密な制御により細胞個性を規定すると同時に、細胞の恒常性維持の安全装置として働いています。運動ニューロン疾患の一つである筋萎縮性側索硬化症(ALS)の原因遺伝子として、2008年以降に、FUS(Fused in sarcoma)やTARDBP(TAR DNA binding protein)など、RNA結合蛋白質をコードする遺伝子が発見され、世界中で精力的に解析が行われています。ALSの病態には、RNA結合蛋白質群の凝集およびRNA制御機構の破綻が関連していることが想定され、RNA病あるいはRNA結合蛋白質病とも呼ばれています。しかしながら、これらの原因分子は組織特異性や細胞種特異性を示さず、幅広く中枢神経系の細胞に発現することから、「何故、運動ニューロンにおいてのみ変性・脱落が起こるのか?」という学術的な疑問が存在します。本研究チームでは、これまで、RNA結合蛋白質解析における先端的な解析技術開発をはじめ、特に神経系の細胞種に特異的に発現するRNA結合蛋白質に着目した解析を行い、細胞種固有のRNAプログラム形成の分子機構やその生理機能の解明を目指した研究を行ってきました(参考文献1、2)。これらにより、未だ明らかになっていないALSを含む運動ニューロン疾患に至る分子機構を解明し、新たな治療法を開発することを目指して、研究を行なっています。

Ⅱ.研究の概要・成果

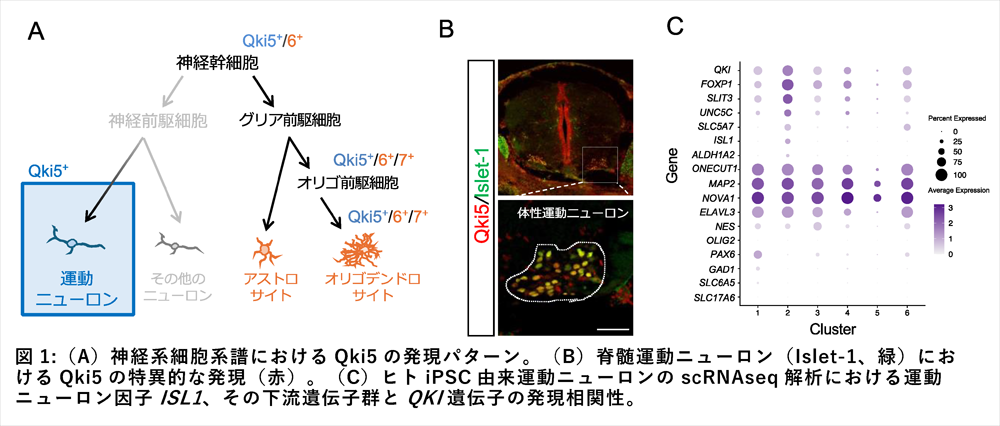

(1) Qki5蛋白質は、脊髄の神経細胞の中で運動ニューロンに特異的に発現することを確認

Qki5特異的抗体および種々のマーカー蛋白質に対する抗体を用いたマウスの組織学的解析から、Qki5は胎生11.5日目以降の脊髄前角において運動ニューロンに発現し、介在ニューロンを含む他のタイプのニューロンでは発現しないことが明らかになりました(図1)。また、生後においてもQki5はコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)陽性の運動ニューロンに持続的に発現が認められました。グリア細胞の一つであるオリゴデンドロサイト(注6)系譜の細胞でも発現が見られることから、両者が発生学的に共通の前駆細胞から産生されるという共通性によるものである可能性が示唆されました。一方で、発生学的に由来の異なる大脳皮質の第5層に存在する上位運動ニューロンには発現が見られず、下位運動ニューロンに特異的な発現が確認されました(図1A-B)。

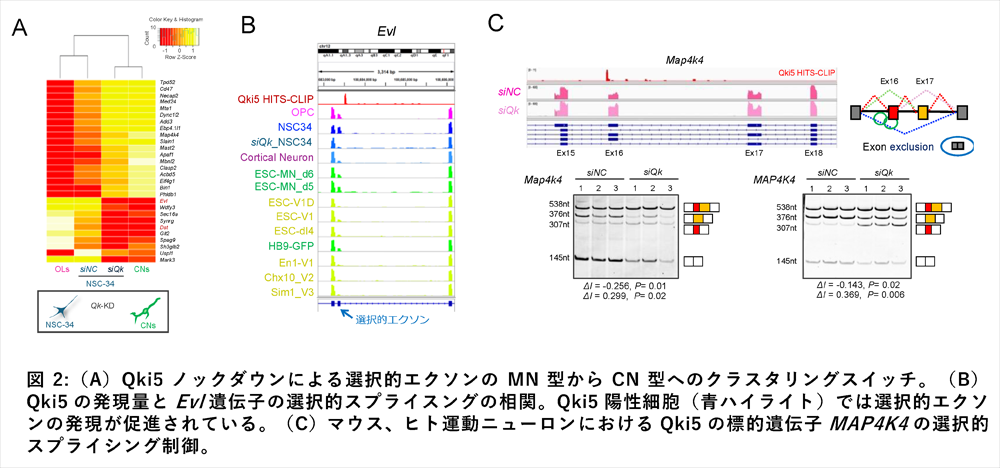

(2) 運動ニューロンに特異的なQki5の発現をRNA解析においても確認

マウス由来オリゴデンドロサイト前駆細胞(mOPC)とマウス/ヒト由来運動ニューロン(mMNとhMN)よりRNAを取得し、トランスクリプトーム解析(注7)を実施しました。オリゴデンドロサイト系譜では、Qkファミリー蛋白質の中で、Qki5/6/7をコードするエクソンを全て発現しているのに対し、運動ニューロンではQki5をコードするエクソン7cが優位に発現していることから、組織学的解析によるQki5の特異的発現を反映する結果が得られました。さらにヒトiPS細胞(注8)由来運動ニューロンを用いたsc-RNAseq解析(注9)(図1C)、および運動ニューロンおよび介在ニューロンのトランスクリプトームの比較解析を行うとQki5の発現に依存するエクソン選択性を示し(Evl遺伝子:図2B)、Qki5は運動ニューロン特異的に発現し、運動ニューロンらしさを規定していることが裏付けられました(図2A)。

(3) Qki5の運動ニューロンにおける標的遺伝子群を同定

さらに、Qki5のHITS-CLIP解析(注10)およびQki5機能を欠失した運動ニューロンを用いたトランスクリプトーム解析を実施し、運動ニューロン固有の標的下流RNA群の探索を行い、新たなQki5の標的遺伝子群や新規cryptic exon(隠されたエクソン、注11)の発見、また運動ニューロン変性と密接に関わる標的遺伝子群を同定することができました。さらに、Qki5の運動ニューロンにおける標的および下流遺伝子を用いたGO解析を行ったところ、Qki5依存的な選択的スプライシング変化に関連する経路には、細胞間接着の相互作用やシナプス関連経路(注12)が含まれていることが明らかとなりました。加えて、Qki5の標的遺伝子群の結果から、ストレス応答性のJNK/SAPK経路(注13)との関連が強く示唆され、その上流遺伝子であるMap4k4のRNA制御を見出しました(図2C)。

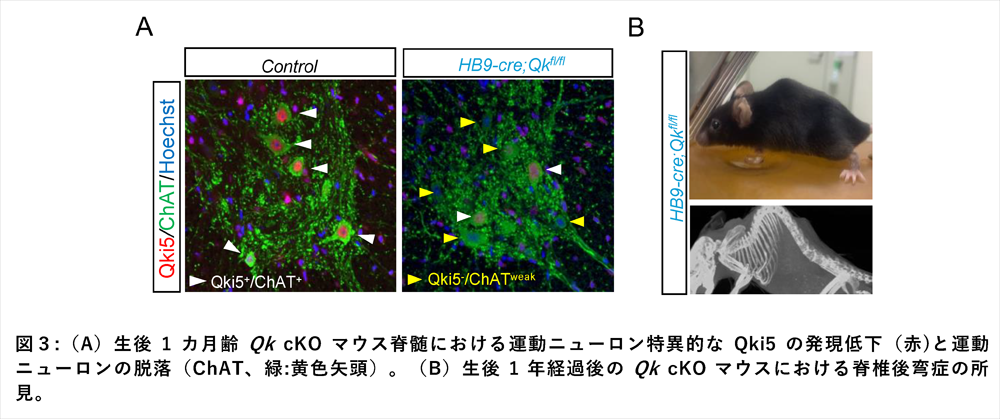

(4) Qki5は運動ニューロンにおける細胞機能をセーフガードすることを確認

Qki5の運動ニューロンにおける生物学的機能を解明するために、Qki5の発現を抑制した細胞モデルの解析、および運動ニューロン特異的Qki欠損マウス(Qk cKO)の組織学的解析および行動解析を行いました。生後1ヶ月のQk cKOではChAT陽性運動ニューロンの細胞体の大きさが顕著に減少し、60%近くの脱落が認められました(図3A)。さらに、神経変性疾患の共通となる核膜構造異常(注14)やDNA損傷(注15)マーカーである核内のγH2AXの上昇などの所見が認めらました。さらに、(3)で明らかにしたQki5の機能欠失によるRNA代謝異常の中で、MAP4K4の下流であるリン酸化TAK1の上昇やJNKの基質であるリン酸化c-Junの核内における蓄積が、Qk cKOマウスの脊髄運動ニューロンで有意に認められ、運動ニューロンの脆弱性を示す結果が得られました。一方で、行動学的所見において、生後1年を経過しても体重の有意な変化は見られないものの、バーグリップ試験(注16)では前肢の筋力低下が雌雄の両方で確認されました。また生後1年以上のマウスでは、筋力低下に伴う脊椎後弯症を示す所見が得られました(図3B)。

以上の結果から、Qki5は下位運動ニューロン特異的に発現し、運動ニューロンに特徴的なトランスクリプトームの制御に働くRBPであることが明らかになりました。またQki5は運動ニューロンにおいて、機能維持の作用やストレス下での保護的な役割を果たしていることが、本研究により明らかにされました。

Ⅲ.今後の展開

本研究では、運動ニューロン特異的RBPとしてQki5の選択的スプライシング制御を介した、運動ニューロンにおける新たな機能を発見しました。今後は、Qki5の機能欠損により、核内および細胞質でどのような病態が惹起されているのか、さらに深くその分子機構を解析することで、運動ニューロン疾患の病態像の全体に迫ることができます。また、ヒトALSを含む運動ニューロン疾患にQKI5の異常が関与しているかどうかも、今後の重要な課題の一つだと考えられます。Qki5の標的RNAを操作することで、運動ニューロンの脆弱性を回避するような分子機構の活性化により、神経変性疾患の治療法の新たな分子標的を提供するものと期待されます。

Ⅳ.研究成果の公表

本研究成果は、2024年9月3日、米国科学アカデミー(National Academy of Sciences[NAS])が発行する国際学術誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [PNAS]」のオンライン版に掲載されました。

【論文タイトル】Qki5 safeguards spinal motor neuron function by defining the motor neuron-specific transcriptome via pre-mRNA processing

【著者】Yoshika Hayakawa-Yano, Takako Furukawa, Tsuyoshi Matsuo, Takahisa Ogasawara, Masahiro Nogami, Kazumasa Yokoyama, Masato Yugami, Munehisa Shinozaki, Chihiro Nakamoto, Kenji Sakimura, Akihide Koyama, Kazuhiro Ogi, Osamu Onodera, Hirohide Takebayashi, Hideyuki Okano, and Masato Yano* *corresponding author

【doi】10.1073/pnas.2401531121

参考文献

1. Yugami M et.al.: Sbp2l contributes to oligodendrocyte maturation through translational control in Tcf7l2 signaling: iScience 2023 Dec. 15 vol. 26 issue12 108451

プレスリリース: https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/11/231120rs.pdf

2. Hayakawa-Yano et al. :An RNA-binding protein Qki5 regulates embryonic neural stem cells through pre-mRNA processing in cell adhesion signaling. Genes Dev. 2017 31:1910-1925

プレスリリース: https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2017/10/291018.pdf

Ⅴ.謝辞

本研究は、産学連携研究、武田薬品工業株式会社湘南インキュベーションラボプロジェクトによる支援、ならびにJSPS科研費JP20H00485、JP22H05589、JP19H03543、JP19K07345、JP22K06879、国立研究開発法人日本医療研究開発機(AMED)-CREST(JP23gm1710010)、せりか基金、公益財団法人内藤記念科学振興財団、公益財団法人住友財団、公益財団法人武田科学振興財団、一般社団法人日本損害保険協会、ノバルティス研究奨励金、一般社団法人日本ALS協会の助成を受けて実施されました。

【用語解説】

(注1)RNA結合蛋白質

RNA結合蛋白質(RNA binding protein、RBP)は、細胞内に発現する1本鎖あるいは2本鎖RNA(リボ核、Ribonucleic acid、リボ核酸)と結合する蛋白質の総称。リボヌクレオ蛋白質複合体の構成因子であり、転写後調節機構すなわちRNAスプライシングから蛋白質合成まで様々な機能を有する。ヒトにおいては、約1,542種類存在すると報告されている。

(注2)Quaking5(Qki5)

KHドメインを有するRNA結合蛋白質の一つであり、ファミリー蛋白質の中でも、核に優位な局在を示す。主要な機能として選択的スプライシングを制御することにより、細胞種に特徴的なトランスクリプトームを形成することで機能を果たす。中枢神経系ではオリゴデンドロサイト、神経幹細胞での機能が報告されているが、運動ニューロンに関しては、これまで報告がされていなかった。

(注3)運動ニューロン

ニューロン(神経細胞)の一つで、筋肉に投射して信号を伝達する機能を有する。大きく分けて、脊髄前角に存在し筋に直接繋がる下位運動ニューロンと、さらに下位運動ニューロンに投射して伝達する大脳皮質第5層に存在する上位運動ニューロンに分類される。

(注4)運動ニューロン疾患

運動ニューロンが選択的かつ進行性に変性し、脱落する病気の総称で、症状は筋萎縮と筋力低下を主体とする難治疾患の一つである。上位・下位ともに障害される筋萎縮性側索硬化症(ALS)、下位のみ障害される脊髄性筋萎縮症、上位のみ障害される原発性側索硬化症などがある。現在、原因の解明や治療法の確立のために、精力的に研究が行われ、治療薬の治験も行われている。

(注5)選択的スプライシング制御

遺伝情報であるDNA(デオキシリボ核酸)から転写されたmRNA(伝令RNA)前駆体は、蛋白質に翻訳されるエクソン領域と蛋白質に翻訳されないイントロン領域に分けられる。哺乳類では、エクソンは長いイントロンによって分断されるように存在し、イントロン領域を除去し、エクソン同士を連結することをスプライシングと呼び、遺伝子が正常に機能する上で重要な反応の一つである。エクソンにはどのmRNAにも発現する恒常的エクソンと特定の細胞で選択的に発現する選択的エクソンが存在し、それを制御する機構が選択的スプライシング制御であり、機能的蛋白質の多様性に寄与している。

(注6)オリゴデンドロサイト(OL、希突起膠細胞)

中枢神経系内のグリア細胞の一つで、ミエリン(髄鞘)形成を担い、神経細胞の跳躍伝導を誘導し、活動電位の伝導速度を高める働きを主とする細胞である。

(注7)トランスクリプトーム解析

DNA(デオキシリボ核酸)から転写されたmRNAを次世代シークエンス法を用いて全転写産物の配列情報をバイアスなく読み、発現量を定量する方法。

(注8)iPS細胞(induced pluripotent stem cell)

人工多能性幹細胞。皮膚や血液などの分化した体細胞に少数の因子を導入し、培養することによって得られる細胞で、様々な組織や臓器を構成する細胞に分化することができる多能性と、無限に増殖することができる幹細胞性を併せ持った特殊な細胞である。

(注9)sc-RNAseq解析(single cell- RNAシークエンス解析)

近年開発されたトランスクリプトーム解析の一つで、一細胞由来のmRNAの発現を解読する方法。

(注10)HITS-CLIP解析(high-throughput-crosslinked immunoprecipitation)

包括的RNA-蛋白質相互作用部位マッピング技術。ゲノムから転写された全転写産物のどこにRNA結合蛋白質が結合しているかを生体内において捉え、一塩基レベルの解像度で結合配列を明らかにすることができる方法。

(注11)cryptic exon(隠されたエクソン)

イントロン領域内に存在し、正常の状態では、スプライシングの過程で抑制され発現しないエクソンのこと。特定のストレスやALSなどの病的な状態において、RNA結合蛋白質が機能不全を起こすと異常なスプライシングの結果、発現することが知られている。

(注12)シナプス関連経路

神経系ではニューロンとニューロンとが複雑なネットワークを形成し、機能している。そのニューロン同士間で、情報を出力する側と入力する側が接続する微細構造をシナプスと呼ぶ。それらのシナプスの形成、伝達に関わる分子群をシナプス関連経路と呼ぶ。

(注13)JNK/SAPK経路

Jun amino terminal kinase/stress-activated protein kinaseは様々な炎症性サイトカインや環境ストレスなどにより活性化されるシグナル経路。

(注14)核膜構造異常

真核生物の細胞は核膜により、核と細胞質に分けられている。核は細胞内の中心部に存在する細胞小器官の一つで、中には遺伝情報であるDNAが保存され、転写やスプライシングなど遺伝子発現の調節などをしている。核膜構造異常により、蛋白質の局在やネットワークが撹乱され、神経変性疾患だけでなく、早老症や癌など多彩な病気との関連が指摘されている。

(注15)DNA損傷

細胞核の中に存在するDNAが、放射線や太陽光などに含まれる紫外線や、体内で発生する活性酸素等により傷つけられること。神経変性の分子病因の一つと考えられる。

(注16)バーグリップ試験

筋力を測定する試験の一つ。マウスを金網に掴まらせて、尻尾を後方に引っ張ることで、金網を離すまでに加わった力の最大値を測定する試験。

本件に関するお問い合わせ先

【研究に関すること】

新潟大学大学院医歯学総合研究科神経解剖学分野

准教授 矢野 真人(やの まさと)

E-mail:myano@med.niigata-u.ac.jp

慶應義塾大学再生医療リサーチセンター

センター長 岡野 栄之(おかの ひでゆき)

E-mail:hidokano@a2.keio.jp

【広報担当】

新潟大学広報事務室

E-mail:pr-office@adm.niigata-u.ac.jp

慶應義塾大学広報室

Email:m-pr@adst.keio.ac.jp