野菜や果物の摂取が少ない慢性腎臓病患者(血液透析患者)は10年後の死亡リスクが高い −食事性酸負荷を指標にした新たな知見−

日本において、末期腎不全のために透析(注1)を行っている患者は34万人以上にのぼり、年々増加しています。透析患者は低栄養・消耗をきたし生命予後にも関連することから、栄養・食事療法の検討が喫緊の課題とされています。近年、透析に至っていない保存期慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者においては、アルカリ性食品(野菜や果物の摂取など)による酸負荷を抑制するような食事療法がガイドラインで提案されています。しかし、透析患者における報告はこれまでにほとんどありませんでした。

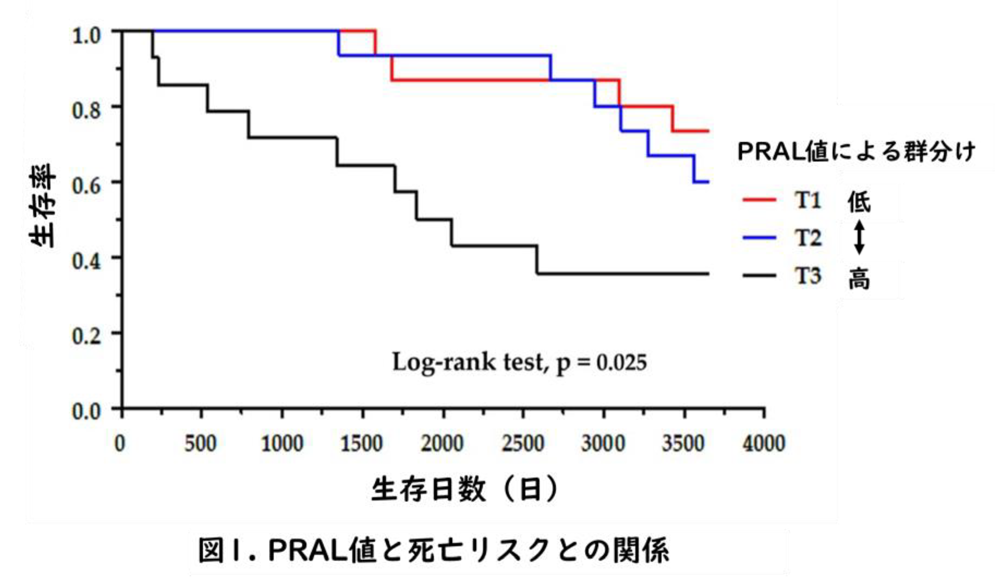

そこで、新潟大学大学院医歯学総合研究科腎研究センター病態栄養学講座の田中舞(大学院生)、蒲澤秀門特任講師、細島康宏特任准教授らの研究グループは、「血液透析患者における食事性酸負荷(注2)の指標であるPotential Renal Acid Load(PRAL)と10年間の死亡リスクとの関連」を検討しました。その結果、血液透析患者において、PRALの高値は死亡リスク上昇と関連し、その高値には野菜・果物の低摂取が関連している可能性が示唆されました。

【本研究成果のポイント】

・血液透析患者において、食事性酸負荷が高い食事がその死亡リスクを上昇させる可能性が示されました。

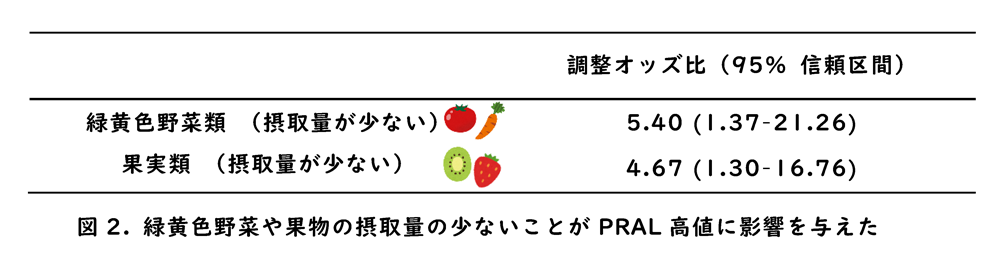

・食事性酸負荷が高いことには、野菜や果物の摂取量が少ないことが影響していました。

Ⅰ.研究の背景

末期腎不全に伴う透析患者数は世界的に増加しており、本邦でも年々増加しています。そのような中で、透析患者は高齢化や糖尿病などの合併症も含め、さまざまな要因で低栄養・消耗をきたしやすいことから、適切な栄養・食事療法が行われることが望ましいです。これまで、保存期CKD患者や血液透析患者において、カリウムを多く含む野菜や果物を食べることを控える指導が行われることが多くありました。しかし、近年のさまざまな論文報告などから、保存期CKD患者において、腎機能悪化を抑制する可能性があるため、アルカリ性食品(野菜や果物の摂取など)による食事療法を提案することが、ガイドラインに追加されました。しかし、これは透析に至っていない保存期CKD患者を対象としたものであり、透析患者を対象に食品や栄養素の摂取量と死亡リスクなどの転帰を長期間にわたり調査した検討はありませんでした。そこで、本研究においては、血液透析患者における食事性酸負荷の指標であるPRALと10年間の死亡リスクとのとの関連について検討を行いました。また、野菜や果物などのさまざまな食品の摂取量がこの指標に与える影響も解析しました。

Ⅱ.研究の概要

2013年、信楽園病院(新潟市西区)通院中の血液透析患者を対象とした臨床研究「維持血液透析患者における米胚乳タンパク質補充の無作為化二重盲検クロスオーバー試験」へ参加した44名を対象に、10年間の生命予後を調査しました。食事調査から得られる栄養素摂取量を用いて、PRAL値を算出し、死亡リスクとの関連について検討しました(臨床研究登録番号:UMIN000054335)。食事調査は、自記式食事歴質問票(注3)を用いました。

Ⅲ.研究の成果

血液透析患者における10年間の生存率は、PRALの値が最も高い群が低い群に比べて有意に低い結果でした(図1)。また、野菜や果物は食事性酸負荷が小さい(PRAL値がマイナスを示す)アルカリ性の食品として知られていますが、PRALが高くなるリスクについて検討をしたところ、そのリスクは緑黄色野菜の摂取量が少ない場合は5.40倍、果物の摂取量が少ない場合は4.67倍であることが示されました(図2)。血液透析患者に対して管理栄養士が栄養指導を行う際には、高カリウム血症に注意しながらも、果物や野菜を含めたアルカリ性食品の重要性を説明していく必要があると考えられます。

Ⅳ.今後の展開

今後は、この研究をもとにより詳細な検討が望まれます。また、血液透析患者における野菜や果物の望ましい摂取量についての検討を含む、透析患者の低栄養・消耗の改善に寄与する栄養・食事療法の研究が期待されます。

Ⅴ.研究成果の公表

本研究成果は、2024年11月14日、国際腎栄養代謝研究会および米国腎臓財団の腎栄養評議会の公式誌「Journal of Renal Nutrition」のオンライン版に掲載されました。

【論文タイトル】Association between Potential Renal Acid Load and 10-Year Mortality in Patients on Hemodialysis

【著者】Mai Tanaka, Michihiro Hosojima, Hideyuki Kabasawa, Shin Goto, and Ichiei Narita

【doi】10.1053/j.jrn.2024.11.001

【用語解説】

(注1)透析

腎機能が低下し、末期腎不全に至った患者に対して、腎臓に代わって体内の老廃物と余分な水分を除く、人工的に体の血液を浄化する腎代替療法です。一般的には透析施設へ通院のうえ、1回の治療として3〜5時間、週3回行います。

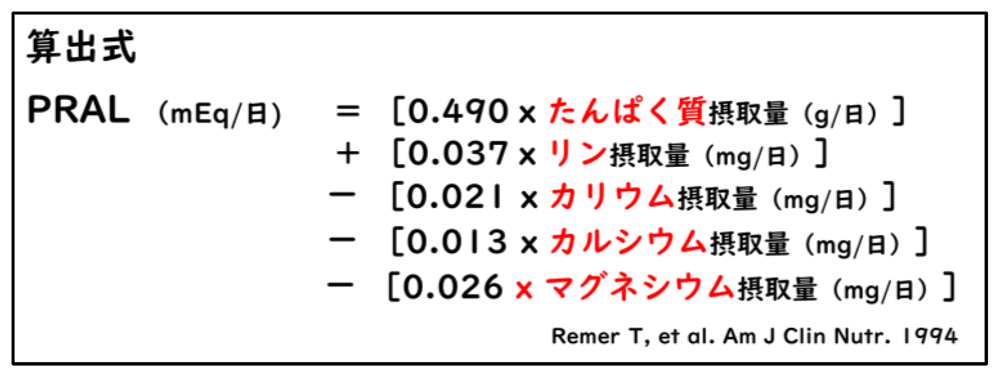

(注2)食事性酸負荷

体内の酸性・アルカリ性のバランスである酸塩基平衡は食事の影響を受けることが知られています。食品には酸性食品とアルカリ性食品がありますが、最近では、食事に依存した酸の負荷は食事性酸負荷と呼ばれ、食事摂取量の情報から算出することが可能です。本研究においては、食事性酸負荷の指標としてよく用いられている潜在性腎臓酸負荷(Potential Renal Acid Load:PRAL)を用いて検討を行いました。

(注3)自記式食事歴質問票(Self-Administered Diet History Questionnaire:DHQ)

日本人(成人)を対象として、過去1か月間の食習慣(エネルギーおよび栄養素摂取量、食品摂取量)を定量的に調べるために開発された質問票です。

本件に関するお問い合わせ先

【研究に関すること】

新潟大学大学院医歯学総合研究科

腎研究センター 病態栄養学講座

特任准教授 細島 康宏(ほそじま みちひろ)

E-mail:hoso9582@med.niigata-u.ac.jp

【広報担当】

新潟大学医歯学系総務課

E-mail:shomu@med.niigata-u.ac.jp